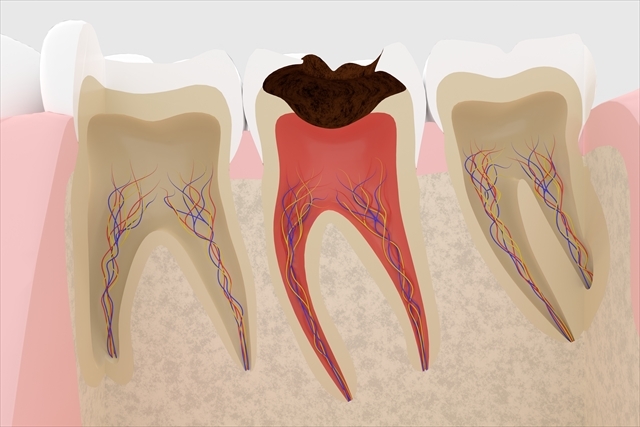

歯の根っこの中にある神経や血管が感染したときに行う根管治療は、治療後に再び痛みや腫れが出るケースも少なくありません。近年、マイクロスコープなど高度な機器を用いた自費診療の根管治療を選ぶ患者さんも増えています。では、高額な自費の根管治療なら絶対に失敗しないのでしょうか? 本記事では、根管治療が失敗した場合に現れる症状、失敗する原因、保険診療と自費診療の違い、自費治療のメリット・デメリット、自費でも失敗する可能性はあるのか、そして失敗しないためのポイントについて解説します。

根管治療が失敗したときに現れやすい症状

根管治療後に再感染や治癒不全が起こると、次のような症状が現れることがあります。治療直後の軽い痛みや違和感は普通ですが、時間が経ってこれらの症状が続いたり強まったりする場合は要注意です。

痛みや腫れがある

治療後もしばらく歯や歯茎に痛みが続く場合や、いったん治まった痛みが再発する場合、根管治療の失敗が疑われます。軽い咬んだときの違和感程度から、夜も眠れないズキズキした激痛までさまざまですが、再び強い痛みが出るのは歯の内部や根の先に炎症が残っているサインです。また、歯茎や頬が腫れることもあります。特に、顔まで大きく腫れた場合は急性の膿瘍の可能性が高く、早急な対応が必要です。根管治療後にこうした痛みや腫れがあるときは、自己判断で放置せず歯科医院を受診しましょう。

膿が出る

根管治療に失敗して歯の根に膿がたまると、歯茎から膿が排出されることがあります。歯茎にプクッとニキビのようなできもの(歯瘻)ができ、押すと膿が出てくることもあります。膿が出ると一時的に痛みが和らぐ場合もありますが、これは内部の膿が抜けて圧力が下がっただけで、まだ細菌感染が残っている証拠です。根管治療後に膿が出る状態は、根の中に取り残した細菌が繁殖しているサインなので再治療(感染根管治療)が必要になります。

根尖性歯周炎になる

根尖性歯周炎とは、歯の根の先端(根尖)周囲の骨にまで感染が広がり、根の先に膿の袋ができた状態を指します。むし歯を放置して神経が死んだ場合にも起こりますが、根管治療後の再感染によって起こることが特に多い病気です。慢性の根尖性歯周炎では自覚症状が乏しいこともありますが、進行すると歯茎が腫れて押すと痛む、噛むと歯が浮いたように感じる、といった症状が出ます。急性に悪化した場合は何もしなくても激しい痛みが起こり、顎の骨を溶かして顔が腫れることもあります。根尖性歯周炎になると自然には治らず、放置すればさらに症状が悪化して最終的に抜歯が必要になる恐れもあります。再び痛みや膿の症状が生じる前に、早めに適切な治療を受けることが重要です。

歯根嚢胞ができる

歯根嚢胞とは、根尖部に慢性的に炎症が続いた結果できる嚢胞です。歯の根の周囲にある細胞が刺激され、膿や液体を含む袋を形成します。特に上顎の前歯や下顎の奥歯にできやすいことが知られています。歯根嚢胞は初期のうちは痛みなどの症状がなく、レントゲン検査で偶然見つかることも少なくありません。しかし、大きくなると歯茎の腫れや違和感を生じたり、内部の膿を出そうとして骨に穴を開け、歯茎に瘻孔と呼ばれる排出口ができたりします。歯茎に小さな膿の出るイボのような出来物が見られることもあります。歯根嚢胞が小さい場合は根管治療のやり直しで改善を図りますが、嚢胞が大きく膿が多く溜まっている場合や根尖性歯周炎が重度の場合には外科的治療が検討されます。歯根端切除術では歯肉を切開して根の先端ごと嚢胞を取り除く手術を行い、根管治療だけでは治せない嚢胞にも対処します。

根管治療が失敗する原因

根管治療がうまくいかず再感染してしまう原因にはさまざまなものがあります。主な原因を挙げてみましょう。

殺菌しきれていない

根管治療でもっとも重要なのは、根管内の細菌をどれだけ徹底的に除去・消毒できるかという点です。歯の神経や感染組織を取り除く際、細菌自体は目に見えないため、高度な技術と精密な機器を駆使しても完全に除菌するのは難しい場合があります。特に歯の根の中は細く曲がりくねった複雑な構造をしており、肉眼で見えない枝分かれした細い根管が残っていることもあります。もし初回の治療でそうした隠れた根管まで手が届かず、細菌が根の中に残ってしまえば治療後に再び感染が広がる原因となります。

また、治療中の管理不足によって唾液中の細菌が根管内に入ってしまうと、新たな感染源となりえます。唾液には多くの細菌が含まれるため、本来は治療時にラバーダムというゴム製シートで歯を隔離し無菌的に処置を行うのが望ましいですが、これが行われないと治療中に唾液の細菌で再汚染されるリスクが高まります。このように十分に殺菌しきれなかった細菌が残存・侵入すると、根の先に炎症が残って根尖性歯周炎を引き起こしたり、再び膿がたまってしまうのです。

根管充填が不十分だった

根管治療では、消毒後の空洞になった根管内をすき間なく薬剤や材料で充填し密封する処置(根管充填)を行います。これは治療後に細菌が根管内に再侵入するのを防ぐフタの役割を果たします。しかし、この根管充填が不十分だと、根管内に小さな空洞や隙間が残ってしまい、そこに細菌が繁殖してしまいます。不完全な充填では、せっかく消毒した根管が再び細菌に汚染され、時間の経過とともに感染が再発してしまいます。加えて、根管充填後に装着する被せ物(クラウン)や土台に隙間がある場合も要注意です。仮詰めのまま長く放置したり、作製した被せ物の適合が悪いと、隙間から唾液中の細菌が侵入して内部で感染が再燃する恐れがあります。

被せ物に隙間があった

前述の根管充填の不備と関連しますが、治療後に歯にかぶせる土台やコア、クラウンといった補綴物の適合不良も再感染の原因になります。根管治療後は内部を密封していても、その上部構造(詰め物・被せ物)がきちんと密着していないと細菌の通り道が生じてしまうためです。特に根管治療直後に適切な仮封や最終補綴がされずに放置すると、唾液や食物残渣が入り込みやすくなります。

また、治療後しばらく経ってからでも、被せ物や詰め物が緩んだり割れたりして隙間が生じると、そこから細菌が侵入して内部でむし歯が再発することがあります。このように被せ物の不具合による二次的な感染リスクもあるため、治療後の補綴物の状態には注意が必要です。定期検診で被せ物のゆるみや隙間がないかチェックし、問題があれば早めにやり直すことで、再感染リスクを下げることができます。

根管内を損傷してしまった

根管治療の処置中に起こりうるアクシデントや偶発症も、治療失敗の原因となることがあります。例えば、細く曲がった根管を掃除している際に器具が折れて根管内に残留したり、無理に管を拡大しようとして歯の根の壁に穴を開けてしまう(根管穿孔)ケースです。歯の根は大変細いため、高度な技術で慎重に行っても器具破折や穿孔が起こるリスクはゼロではありません。根管内に器具の破片が残った場合、その先の消毒や充填ができなくなり細菌が残存・繁殖する恐れがあります。同様に根の側面に穿孔が生じると、そこから歯の外部(歯周組織)へ感染が広がりやすくなり、炎症が治りにくくなってしまいます。

根管治療の保険診療と自費診療とは

日本の歯科診療には、公的医療保険が適用される保険診療と、患者さんが全額自己負担する自費診療(自由診療)の2種類があります。根管治療自体は保険適用の範囲内で行うことができますが、近年では質の高い治療を求めてあえて自費扱いで根管治療を提供する歯科医院も増えてきました。

保険診療の根管治療は、国が定めた診療報酬点数にしたがって行われる治療です。全国どこの歯科医院でも一律の低価格で受けられるメリットがあります。3割負担の患者さんなら、根管治療にかかる自己負担額は1本あたり数千円程度(1万円未満)が一般的です。保険治療では必要最低限の処置を標準的な器具・材料で行うことになります。そのため、一連の治療にかけられる時間は1回あたり数十分と限られ、複雑な根管でも通常2~3回程度の通院で終えるのが目安となります。使用できる器材も保険で認められた範囲のもの(例えばステンレス製の手用ファイルなど)が中心です。保険診療では歯科医師の技術料も含め報酬が低く抑えられているため、長時間かけて高度な器材を使う治療は経済的に難しいのが現状です。

一方、自費診療の根管治療は、歯科医院や医師の裁量で自由に治療内容や使用材料を決めることができます。保険の制約がないため新しい機器や高品質な材料を積極的に導入でき、難易度の高い症例にも時間をかけてじっくり対応できます。ただし、費用は全額自己負担となり、治療費は各医院が独自に設定するため数万円~数十万円と高額になるのが一般的です。

【自費診療】根管治療の特徴

では、自費診療で行う根管治療には具体的にどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。保険診療との違いも踏まえて解説します。

自費診療のメリット

高度な設備・器材で精密な治療が受けられることが大きなメリットです。多くの自費根管治療では、治療部位を拡大して細部まで確認できる歯科用マイクロスコープを導入しています。肉眼では見逃しがちな微細な根管や亀裂も、マイクロスコープで最大20倍程度に拡大することで発見・対処が可能になり、よりしっかりした根管清掃・充填につながります。また、根管内の感染物を除去する際に使う器具も、保険では硬いステンレス製が中心なのに対し、自費では柔軟で折れにくいニッケルチタン製ファイルを使用するのが一般的です。湾曲した根管でもニッケルチタンファイルなら折損リスクを減らしながら効率よく清掃・拡大ができます。

そして、1回の治療時間を長く確保できる点も見逃せません。自費診療では保険の点数に縛られないため、1回あたり60分以上たっぷり時間をとって根管の徹底処置を行う医院も多いです。その結果、通院回数を減らし治療期間を短縮できる利点もあります。頻繁に仮詰めを開閉するとそのたびに感染リスクがありますが、回数を少なくすればそれだけ再汚染のリスクも抑えられます。

自費診療のデメリット

大きなデメリットはやはり費用負担の大きさです。前述のとおり、自費の根管治療では治療費が数万円から数十万円に及ぶことがあります。特にマイクロスコープやCT、特殊器材の使用料、使い捨て器具のコスト、長時間の人件費などが反映されるため、保険治療に比べて経済的ハードルが高いのは否めません。

また、日本全国どこの歯科医院でも自費の根管治療が受けられるわけではないという点も、人によってはデメリットです。マイクロスコープなどを導入し、精密根管治療を行っている歯科は都市部に多く、地方では限られていることがあります。信頼できる専門医を探して遠方から通院するケースもあり、時間的・地理的コストがかかる場合もあります。

自費診療の根管治療で失敗することはある?

結論からいえば、自費診療の根管治療であっても失敗するリスクはゼロではありません。高度な設備と技術をもってしても、歯の状態や感染の程度によっては治療がうまくいかないこともありえます。しかし、失敗の可能性は保険治療より低くなると期待されています。前述したように、根管治療専門医による精密治療の成功率は90%前後という施設もあり、かなり高い確率で治癒が期待できます。

自費診療の根管治療で失敗しないためのポイント

自費の根管治療を選ぶからには、できるだけ失敗のリスクを減らし成功率を高めたいものです。最後に、治療を失敗させないために患者さん側が確認・留意できるポイントを2つ紹介します。

根管治療に必要な設備が備えられているか

まず、治療を受ける歯科医院の設備・機材が充実しているかを確認しましょう。せっかく自費で高額を支払っても、保険治療と同じような器具・手技しか使わない医院ではメリットが半減してしまいます。具体的には以下のような機器を備えているかがポイントです。

- マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)

- ラバーダム防湿

- ニッケルチタン製ファイル

- 電気的根管長測定器やデジタルX線

- 超音波洗浄器や高濃度薬剤

- 歯科用CT

以上すべてが必須というわけではありませんが、少なくともマイクロスコープとラバーダムを使用している医院が望ましいでしょう。これらは根管治療の成功率を高めるうえでとても重要です。医院のホームページや事前説明で設備について触れているか、写真が載っているかをチェックし、不明な場合は直接問い合わせてみてもよいでしょう。

治療経験が豊富か

根管治療は歯科治療のなかでも特に難易度が高く繊細な技術を要する分野です。そのため、担当医のスキルと経験が治療成否に直結するといっても過言ではありません。自費で根管治療を受けるなら、可能な限りその分野に精通した歯科医師(歯内療法の専門医や認定医)に担当してもらうのが理想です。

まとめ

自費診療による根管治療は、新しい設備と高度な技術により歯を長持ちさせる可能性を高めてくれる選択肢です。とはいえ、自費であっても失敗のリスクが完全になくなるわけではない点は心に留めておきましょう。大切なのは、治療後の経過観察とメンテナンスを怠らず、何か異常を感じたら早めに対処することです。根管治療を必要とする際には、本記事の内容を参考に、納得のいく治療法を選択してください。大切な歯を守るために、適切な治療とケアで末永く健康な歯を維持していきましょう。

参考文献