根管治療を受けている方のなかには、治療を繰り返し受けていて、最終的に何回できるのかなどが気になるという方もいるのではないでしょうか。

根管治療は、さまざまな理由により再治療などが必要になることがありますが、治療をやり直すことができる回数には限りがあります。

この記事は、根管治療を繰り返す理由や、何回できるのかという上限の回数、そして根管治療を繰り返さずに済むようにするためのポイントなどについて解説します。

根管治療とは

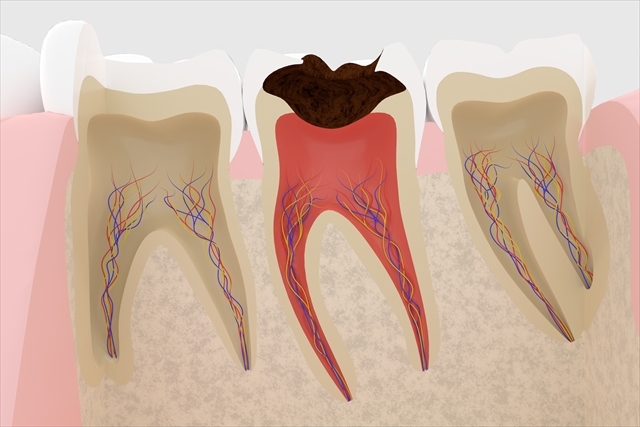

根管治療は、主にC3やC4と呼ばれるような、重度に進行したむし歯の治療として行われる治療です。

むし歯は歯の表面であるエナメル質から徐々に歯を溶かして内部に感染を広げていく病気で、感染がエナメル質の範囲までのむし歯をC1、エナメル質より内側の象牙質まで感染しているむし歯をC2と呼びます。

C3は象牙質のさらに内側にある歯髄と呼ばれる場所まで感染が広がっているむし歯で、歯髄は歯の神経が集まっている場所であるため、C3までむし歯が進行すると、強い痛みが持続的に生じるようになります。そして、C3よりもさらに進行して、歯の根の部分にまで感染が広がった状態をC4と呼びます。 歯の神経が集まっている歯髄は、エナメル質や象牙質と比べて細菌の感染が広がりやすい部分です。そのため、C3までむし歯の感染が広がると、強い痛みが生じるだけではなく、感染が歯のなかで一気に広がりやすくなります。

根管治療は、むし歯が感染してしまった歯の神経を取り除き、歯の内部に広がった感染を徹底的に清掃することで、むし歯による痛みを解消し、むし歯の再発を防ぐための治療です。

歯の内部にいる細菌を徹底的に除去するため、歯の内部を物理的に清掃するだけではなく、殺菌作用がある薬剤を詰めて仮蓋をしてから一定期間置くという処置を必要に応じて何度か繰り返し、歯のすみずみまで殺菌を行います。 しっかりと歯の内部にいる細菌が除去できたら、後は歯の内部にできた隙間をゴム素材の充填物などで詰めて、細菌が再度進入しないようにしっかりと蓋を閉じ、根管治療は完了となります。

根管治療が終わったら、後は噛み合わせを補うためのかぶせ物の治療をして、むし歯の治療が終了します。

根管治療が何回も繰り返しになる理由

上述のとおり、根管治療は歯の内部にいる細菌を徹底的に除去することで、むし歯の再感染を防ぐ治療です。

しかし、下記のような理由で歯の内部に細菌が残ってしまうと、その細菌によってむし歯が再発してしまい、根管治療を繰り返し行う必要が生じます。

殺菌しきれていなかった

繰り返し何回も根管治療が必要になる理由の一つが、治療によってむし歯の原因となる細菌を殺菌しきれていなかったというものです。

根管治療においては、歯の内部の物理的な清掃と、薬剤による殺菌で細菌を除去しますが、感染の範囲や細菌の量などによっては殺菌が不十分となってしまう可能性があります。

また、根管が曲がっていたり、根管が途中で石灰化して閉塞してしまっていたりして治療が行き届かない場所がある場合も、歯の内部に細菌が残り、むし歯が再発してしまいやすくなります。

細菌が入ってしまった

むし歯を引き起こす原因となる細菌は、常在菌といって口腔内に常にたくさん存在している細菌です。そのため、唾液などに細菌が含まれ、その唾液が治療部位に入るなどしてしまうと、再感染が引き起こされる可能性が生じます。 また、しっかりと細菌を除去することができて、根管治療が無事に終わっていた場合でも、その後の歯のケアなどが不十分であれば、再度むし歯が進行し、歯の内部まで細菌の感染が広がってしまいます。

一度根管治療を行って神経を除去した歯は、内部にまで感染が広がっても痛みが出ないために気が付きにくく、気が付いたら再度根管治療などが必要な状態になっているというケースもあります。

仮蓋が外れるなどトラブルが起こった

根管治療の過程で、殺菌作用がある薬剤を歯の内部に入れた後、薬剤が外に漏れないように設置されるものが仮蓋です。仮蓋は薬剤による殺菌が終わったら取り外して次の工程に進むため、すぐに取り外せるような形で設置されています。

そのため、仮蓋をしている期間中に硬いものや粘着性のあるガムなどを食べると、仮蓋が外れて歯の内部が露出してしまう場合があります。当然のことながら、歯の内部が露出していれば、細菌の再感染も生じやすくなるため、再度根管内の清掃や薬剤の充填といった処置が必要になります。

根管治療は何回できる?

根管治療は場合によって何回も繰り返し行われることがありますが、治療によって歯を削るなどの処置も行われるため、無制限に回数を行えるというものではありません。

根管治療が何回できるかについては、下記のポイントを抑えて考える必要があります。

- 1本の歯に対して数回が限度

- 精密な治療なら多くの回数が可能な場合も

- 治療回数が多い場合は抜歯になることもある

- 1回の治療でも通院回数は複数回

まず、根管治療ができる回数は、1本の歯に対して数回が限度です。なぜなら、根管治療は根管の内部を削って細菌の感染を除去していく治療であるため、治療を何度も繰り返していると歯質が薄くなっていってしまうからです。歯にはものを噛む際に強い力がかかるため、根管が薄くなってしまうと破折などのトラブルが生じる可能性が高まりますし、場合によっては歯の内部を削る際に骨まで貫通してしまうなど、治療によるリスクも高まります。 そして、根管治療が何回できるかについては、治療の方法にも左右されます。

当然のことではありますが、なるべく根管を削らない治療であれば、1回ごとの治療で歯質が薄くなりにくいため、治療が可能な上限回数が多くなり、逆に削る量が多ければ、根管治療を行える回数は少なくなります。

根管治療においては、マイクロスコープなどを使用した精密な根管治療に取り組む歯科医院が増えていますが、こういった先進的な機器を活用して、なるべく感染部位以外を削らない精密な治療であれば、根管治療を行える上限回数を増やせる可能性があります。 ただし、根管治療を行える回数が増やせるとはいっても、精密な治療を行えば何倍もの回数を行えるというわけではありません。

どちらにしても何回できるかという点で上限はありますし、治療回数が多い場合は根管治療で歯を残すのではなく、抜歯をしてほかの治療を行うことが推奨されることもあるでしょう。 なお、根管治療は細菌の再感染による治療のやり直しとは関係なしに、1回の治療で何度かの通院が必要になります。具体的にいえば、歯を削って抜髄を行い、根管の清掃と薬品の充填、仮蓋の設置を行うのが1回目、仮蓋を外してガッタパーチャなどを充填し、蓋を閉じてかぶせ物の土台を作るのが2回目、土台に合わせてかぶせ物を作り、それを装着するのが3回目というように、少なくとも3回の通院は必要になるのです。

これに加えて、充填した薬剤による殺菌が不十分な場合は薬を入れなおして再度仮蓋を装着するという治療が繰り返される場合があり、これが繰り返されて治療回数が多くなるというケースもあります。

根管治療を何回も繰り返さないためのポイント

根管治療を何回も繰り返さないようにするためには、治療の受け方や治療後のケアなど、いくつかのポイントがあります。

治療後のケアをしっかり行う

根管治療を何度も繰り返さないようにするためには、治療後に再度むし歯に感染することを防ぐ必要があります。そのために重要なポイントは、やはり日頃のセルフケアです。

むし歯は、口腔内に残った食べかすに含まれる糖分を、口腔内の常在菌が分解する際に生じる酸によって、歯が溶かされていく病気です。つまり、食後にしっかりと口腔内の清掃を行い、口腔内の食べかすを徹底的に除去していれば、むし歯が進行することはありません。

口腔内の汚れを徹底的に除去するためには、歯ブラシによる歯磨きだけではなく、フロスや歯間ブラシなどを活用することも大切です。むし歯は歯磨きが届きにくい歯の隙間などから発生するケースが多いため、歯の間にある汚れを除去するフロスや歯間ブラシを利用していれば、むし歯のリスクを大幅に減らせます。

経験豊富な歯科医師の治療を受ける

根管治療は、歯科治療のなかでも難しい治療であると言われている治療です。治療の成功率は歯科医師の知識や技術力にも左右されるため、できれば経験豊富で技術力のある歯科医師の治療をうけた方がよいといえます。

とはいえ、歯科医師が経験豊富であるかを見極めることは困難ですので、その場合は専門医などの資格を持っているかどうかなどに注目してみてはいかがでしょうか。

日本歯内療法学会 専門医や、日本歯科保存学会 歯科保存治療認定医などの資格を持つ歯科医師は、根管治療など歯を残すための治療に関する専門的な研修を受け、必要な診療知識や技術を身に着けている医師です。もちろん資格を持っているかどうかがすべてではありませんが、一つの目安としてみるとよいでしょう。

自費診療の根管治療を検討する

歯科医院によっては、保険診療の根管治療だけではなく、自費診療による根管治療を提供しているケースがあります。保険診療と自費診療の根管治療の違いは、保険診療は国によって治療に使用できる器具などが決まっているのに対し、自費診療は歯科医院の判断でさまざまな器具を使用できるという自由度の広さにあります。

上述のように、根管治療においてはマイクロスコープなどを活用することで、なるべく余計な部分を削らず、感染部位をしっかりと除去する治療を行いやすくなります。しかし、マイクロスコープを使用した根管治療は現在のところ一部の症例でしか保険適用が認められておらず、保険診療で前歯の治療などを行う際にはマイクロスコープを使用できません。

マイクロスコープのほかにも、MTAセメントなど根管治療の成功率を高めるための器具や薬剤があり、自費診療であればそれらを利用することもできる場合があります。

自費診療は治療費の全額が自己負担となるため、治療費用が高額になる可能性がありますが、再根管治療のリスクなどを減らす点ではおすすめです。

定期的な歯科検診を受ける

根管治療を終えたら歯科医院に通うのをやめてしまうのではなく、できれば定期的な歯科検診を受診するようにしましょう。

定期的な歯科検診を受けることで、もしむし歯が再発しても早期発見ができるため、再根管治療が必要となる状態まで進行する前に治療を行える可能性が高まります。

また、定期的な歯科検診で専門性の高い歯のクリーニングを受けていれば、むし歯だけではなく、歯を失う2大要因のもう一つである歯周病のリスクも抑えることができます。

根管治療の精度を高める診療機器や器具

根管治療は何回もできるものではありませんので、1回の治療の精度を高め、少ない治療回数でしっかりと治すことが大切です。

根管治療の精度を高めるためには、下記のような診療機器や器具を使用した治療を受けるとよいでしょう。

マイクロスコープ

マイクロスコープは、術者の視野を拡大し、肉眼では見えないような細かい部分を確認しながら治療を行えるようにするための診療機器です。

単純に患部を拡大するだけではなく、治療している部分を照らす光によって影ができにくくなるため、しっかり感染部位を見ながら精度が高い治療を行いやすくなります。

なお、マイクロスコープは奥歯の根管治療など一部のケースでは保険診療でも利用可能です。

ラバーダム

ラバーダムは、根管治療を行う歯に唾液が入り込んでしまうのを防ぐための器具で、根管治療の成功率を高めるためには必須ともされています。

ラバーダムを使用せずに根管治療を行うと、細菌が含まれた唾液が治療部位に入り込んでしまうため、成功率が大幅に低下する可能性があります。

ニッケルチタンファイル

根管の清掃を行うための器具には、ステンレス製のものと、ニッケルチタン製のものがあります。ステンレスファイルは従来から使用されているものですが、ステンレスは硬く柔軟性がないため、根管の先が曲がっていたりすると、先端まで清掃が行えない場合があります。

一方のニッケルチタンファイルは適度な柔軟性があるため、根管の先端まで処置が行いやすく、それにより治療の成功率を向上させることができます。

現在はニッケルチタンファイルも一部の治療で保険適用が可能です。

MTAセメント

MTAセメントは、根管治療の仕上げとして歯の内部に充填し、隙間を埋めるための充填材として使用されることがあります。アルカリ性で殺菌作用があるため根管内の殺菌に役立つ可能性があるほか、根管内を隙間なく詰めることができるため、細菌の侵入を防ぎやすくなるというメリットがあります。

ただし、MTAセメントを使用すると再治療が難しくなることから、自費診療であっても保険診療と同様のガッタパーチャというゴム製の充填材が使用されることもあります。

まとめ

根管治療は、細菌が残ってしまっていたり、再度むし歯が進行して歯の内部に細菌が入ってしまったりすると、再治療が必要になることがあります。

しかし、再治療を何回できるかといえば実質的に数回が限度で、これは根管治療が歯の内部を削って細菌の感染を除去する治療であるため、治療を繰り返すと歯が脆くなってしまうためです。

根管治療を繰り返さないようにするためには、治療後のケアを丁寧に行うほか、自費診療も含めて精密な治療を受けることが大切です。

参考文献