進行したむし歯では、感染した歯髄を取り除いて、根管をきれいに清掃する処置が必要となります。この根管治療は、長い時間と手間がかかる歯科処置ですが、それでも歯の保存が難しい場合もあります。そのような症例に対しては「歯根端切除術(しこんたんせつじょじゅつ)」という治療が適応されます。歯根端切除術は、根管治療の中でも専門性の高い治療法のため、その手順や適応症などを知らない方が多いかと思います。そこで本記事では、歯根端切除術の方法やメリット・デメリット、歯科医院選びのポイントなどについて解説します。

歯根端切除術について

はじめに、歯根端切除術の基本事項から確認していきましょう。

歯根端切除術とは

歯根端切除術とは、その名の通り歯の根っこの先を外科的に切除する治療法です。厳密には外科的歯内療法に分類される根管治療で、歯茎をメスで切開したり、骨を削ったりする処置を伴います。

歯根端切除術が必要なケース

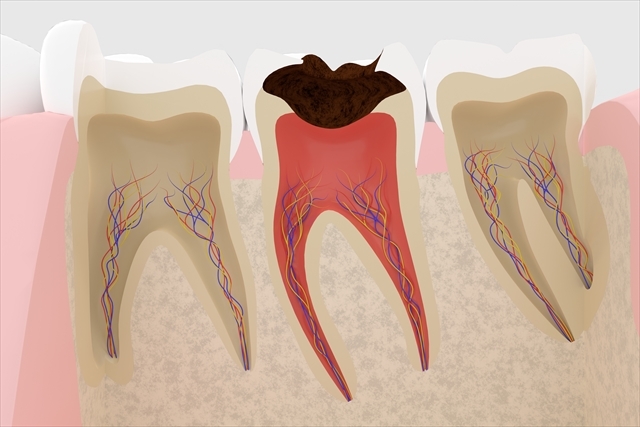

歯根端切除術は、通常の根管治療では症状の改善が見込めないケースに適応されます。具体的には、歯の根っこの先に膿の塊が出来て、根尖部の細菌も取り除くことができないケースが適応症です。こうしたケースでは、根尖部付近に側枝(そくし)と呼ばれる根管の枝分かれがあったり、根管壁がボロボロになっていて、細菌を取り除けなかったりする症状が認められます。

それならばいっそのこと、根っこの端と根尖病巣をまとめて外科的に取り除いてしまおうというのが歯根端切除術なのです。一般の人からすると少し乱暴な治療法に感じるかもしれませんが、歯根端切除術を実施することで、本来は抜かなければならなかった歯を抜かずに残せたというケースはたくさんあります。歯根端切除術というのは、それくらい有効な治療法といえます。

歯根端切除術のメリット・デメリット

歯根端切除術には、次に挙げるようなメリットとデメリットを伴います。

◎歯根端切除術のメリット

・痛みや腫れの症状から解放される

歯根端切除術の適応症では、歯茎の腫れや痛みに悩まされます。それは根尖部に大きな膿の塊ができているからです。通常の根管治療を数週間、場合によっては数ヵ月行っても改善が見込めない症例に適応されるのが歯根端切除術なので、治療を実施することで歯茎の痛みや腫れ、根管治療に伴う不快症状が解放されるというメリットが得られます。

・歯を保存できるかもしれない

歯根端切除術の目的は、保存が難しい歯を残すことです。歯根端切除術で根管や根尖の病巣を取り除くことができれば、歯を抜かずに残すことが可能となります。天然歯は再生することがない組織なので、それを失うことのデメリットは極めて大きいため、抜かずに残せるメリットも自ずと大きくなります。歯根端切除術が成功すれば、ブリッジやインプラントといった補綴治療を行わなくて済むようになる点も患者さんには大きなメリットになることでしょう。 ◎歯根端切除術のデメリット

・外科手術を受けなければならない

歯根端切除術は、通常の根管治療とは性質が異なります。外科的歯内療法という名前からもわかるとおり、外科手術を行うことになります。詳しい手順については後段で解説しますが、メスで歯茎を切開したり、顎の骨を削ったりする処置を伴うため、術後はそれなりの腫れや痛みが生じます。手術から1週間程度は、食事や運動に制限が加わるので、気軽に受けられる治療ではありません。とくに外科手術を受けた経験がない人にとっては、身体だけでなく精神面への負担も大きくなることでしょう。

・手術によって完治するとは限らない

歯根端切除術が必要となる症例は、そもそも治療によって完治させることが難しい状態にあります。歯根端切除術ならそれを根本から改善できる可能性があるのですが、患者さんの歯や顎の骨、全身の健康状態によっては、失敗することもあるのです。歯根端切除術によって症状が改善したとしても、しばらく経ってから病巣が再発する可能性も否定できません。歯根端切除術ではそうしたリスクを背負う必要があります。

・歯根が短くなる

私たちの歯は、頭の部分である歯冠と根っこの部分である歯根の2つで構成されています。歯根端切除術は、歯根を切除する処置であることから、治療後は歯冠に対して歯根が短くなるというデメリットを伴うのです。歯根は歯の土台となる部分なので、標準よりも短くなり、歯冠とのバランスが悪くなると、さまざまな悪影響が生じます。具体的には、歯根が折れやすくなったりすることがあるのです。

・歯科医師によって技術の差が大きい

歯根端切除術は誰もが行える治療法ではありません。実際、根管治療には対応しているけれど、歯根端切除術は行えないという歯科医院は多いです。また、歯根端切除術を行える歯科医師であっても、これまで培ってきた知識や経験、技術力の高さによって治療結果も大きく変わります。それだけに歯根端切除術を任せる歯科医師選びは慎重に行わなければならないのです。

歯根端切除術の治療について

次に、歯根端切除術の治療方法や治療にかかる費用、術後の注意事項を詳しく解説します。

次に、歯根端切除術の治療方法や治療にかかる費用、術後の注意事項を詳しく解説します。

歯根端切除術の治療方法

歯根端切除術は、次のような流れで進行します。

【STEP1】局所麻酔を施す

歯根端切除術では外科的侵襲を伴うため、局所麻酔を施します。麻酔のかけ方は、通常のむし歯治療や根管治療と変わりありません。

【STEP2】歯茎をメスで切開する

患部の骨を露出させるために、歯茎をメスで大きく切開します。この状態ではまだ歯根や根尖病巣は見えていません。

【STEP3】顎骨に穴を開ける

歯根と根尖病巣を露出させるために、顎の骨を削って穴を開けます。専門的には開窓(かいそう)と呼ばれる処置で、文字通り窓を開いたような形で患部が露出します。

【STEP4】根尖病巣を除去する

さまざまな器具を使って根尖病巣を取り除きます。

【STEP5】歯根端を切除する

歯根端を外科的に切除し、感染源を除去します。この時点で根尖付近の病巣は一掃されたことを意味します。

【STEP6】逆根管充填を行う

歯根端切除術では、通常の根管治療とは逆の方向から根管充填を行います。逆根管充填と呼ばれる手法で、切断面には特殊なセメントを塗布し、外からの汚染が起こらないようにします。

【STEP7】歯茎を縫合する

セメントの硬化を確認したら、傷口を縫合して歯根端切除術は終了です。

◎手術後の経過観察について

定期的なフォローアップは、術後2か月、6か月、1年、そして2年目に行われます。これにより、症状の変化やX線での病変の確認、治癒状況や再発の有無を評価します。遠隔地にいる患者さんは、地元の歯科医で撮影されたX線写真を手術を受けた医院に提供することもできます。再発の場合、通常は手術後1か月前後に腫れや痛み、フィステル(瘻孔)が発生することがあります。これらの症状が見られない場合、手術は成功と見なされます。完治の確認は手術から1年後の症状とX線検査によって行われます。

歯根端切除術の治療費

歯根端切除術は、標準的な根管治療とは異なる外科手術ですが、原則として保険が適用されます。1本あたり3割負担で7000〜12000円程度の費用がかかります。ただし、保険で使用できる器具や機材、薬剤などには制限があるため、精密な歯根端切除術を望むのであれば、自費診療を選択した方が良いといえます。自費診療の歯根端切除術は、1本あたり10万〜20万円程度の費用がかかります。

歯根端切除術の術後の注意事項

歯根端切除術は、歯科治療の中でも比較的侵襲が大きい処置であるため、術後は以下の点に注意しなければなりません。

- 手術後はブクブクと激しくうがいすることは避けてください。

- 麻酔が切れるまで食事は控えてください。

- 血行を促進する行為(飲酒、激しい運動、入浴など)は避けてください。

- 麻酔が切れた後に痛みが出た場合は、処方された鎮痛剤を服用してください。

- 手術から1〜2日は、血がにじむ程度の出血が見られることがあります。

- 腫れや熱感が生じることがありますが、ピークは2〜3日後でその後は落ち着きます。

- 感染を避けるため、傷口を舌や指で触らないようにしてください。

- 縫合した糸は7〜10日後に取り除きます。

- 歯磨きは傷口周囲を避け、やわらかい歯ブラシを用いてください。

歯根端切除術後の注意事項は、親知らずの抜歯とほぼ同じです。親知らずは、食べ物や飲み物が通過する部位にあるため、抜歯後に苦労する場面も多いですが、歯根端切除術の施術は顎の骨の側面からアプローチすることから、術後も比較的過ごしやすいといえます。

歯根端切除術ができないケース

次のようなケースでは、歯根端切除術を適応できないことがあります。

次のようなケースでは、歯根端切除術を適応できないことがあります。

・歯根に広範囲の亀裂がある

歯根に亀裂が入っていると、手術によっても根本的な解決には至らず、治療後の予後が不良になるリスクが高まります。とくに歯根が垂直的に破折していたり、亀裂が入っていたりする場合は、かなりの確率で抜歯が適応されます。

・歯根に広範囲の感染歯質がある

歯根が腐敗している状態では、たんに病変部分を取り除くだけでは十分な治療効果が得られない可能性があります。全体の健康を守るためには、他の治療方法を検討する必要があります。

・重症の歯周炎にかかっている

歯周炎が進行していると、歯を支える組織が弱っています。このような状態では、歯根端切除術が成功しても、その効果が持続しない可能性があります。そのため歯周炎の治療も必ず実施しなければなりません。

・根尖だけではなく、歯肉の縁まで病巣が広がっている

広範囲にわたる病変が存在する場合、根端切除術だけで全ての問題を解決することは困難です。より根本的な治療計画が必要となります。ケースによっては、抜歯が第一選択となります。

・再発のリスクについての理解が不十分

歯根端切除術は再発の可能性を伴います。このリスクについて親御さんや患者さん自身から十分な理解と同意を得られない場合は、手術を避けるべきといえます。

歯根端切除術を受けるための病院選びのポイント

最後に、歯根端切除術で失敗や後悔をしないために、信頼できる病院選びのポイントを解説します。

最後に、歯根端切除術で失敗や後悔をしないために、信頼できる病院選びのポイントを解説します。

逆根管充填を行っているか

歯根端切除術では、逆根管充填が必要となるケースが少なくありません。逆根管充填は、歯根端切除術と同様に、高度な技術と正しい知識を必要とする処置であるため、適切に実施できる歯科医院は限られています。そのため、病院選びの際には歯根端切除術だけでなく、逆根管充填を行っているかどうかも確認することが大切です。

歯科医院の設備が整っているか

歯根端切除術を成功させるためには、歯科医院の設備の充実度も重要なポイントとなります。例えば、歯科用CTやマイクロスコープといった精密機器を完備していれば、歯根端切除術を精密に行うことが可能となります。その場合は自費診療となるため、費用は高くなるものの、手術が失敗するリスクを最小限に抑えられることは患者さんにとって何よりも大きなメリットとなります。もちろん、保険診療で歯根端切除術を行う場合でも、診療器具をきちんと滅菌できる設備や衛生管理が行き届いた診療室・手術室を完備している点に着目する必要があります。

根管治療の経験が豊富な歯科医師がいるか

歯根端切除術で失敗しないためには、この治療法の経験豊富な歯科医師が在籍していることも必須条件となります。どんなに優れた設備や器具を導入していたとしても、それを使いこなせる歯科医師がいなければ意味がありません。とくに保険診療よりも高度な技術・知識が求められる自費診療の根管治療に熟達した歯科医師に執刀してもらえることが重要となります。その点は必ずカウンセリングの段階で確認しておきましょう。

編集部まとめ

今回は、根管治療で行うことがある歯根端切除術の特徴や流れ、手術に伴うメリット・デメリットなどを解説しました。歯根端切除術は、標準的な根管治療では改善の見込めない難症例に適応される外科的歯内療法です。歯科医師には特別な知識と技術が求められることから、歯科医院選びは慎重に行う必要があります。また、歯根端切除術を実施したとしても、歯を残せない可能性があることも正しく理解しておくことが大切です。そんな歯根端切除術の成功率を可能な限り高めたい場合は、歯科用CTやマイクロスコープを活用できる自費診療を選択するとよいでしょう。

今回は、根管治療で行うことがある歯根端切除術の特徴や流れ、手術に伴うメリット・デメリットなどを解説しました。歯根端切除術は、標準的な根管治療では改善の見込めない難症例に適応される外科的歯内療法です。歯科医師には特別な知識と技術が求められることから、歯科医院選びは慎重に行う必要があります。また、歯根端切除術を実施したとしても、歯を残せない可能性があることも正しく理解しておくことが大切です。そんな歯根端切除術の成功率を可能な限り高めたい場合は、歯科用CTやマイクロスコープを活用できる自費診療を選択するとよいでしょう。

参考文献

電話コンシェルジュで地域の名医を紹介します。

電話コンシェルジュで地域の名医を紹介します。