根管治療では、感染した歯髄の除去(抜髄)に続いて、リーマーやファイルといった専用器具で根管を機械的に拡大・形成しながら清掃を行います。EDTA溶液は、この際の洗浄剤として古くから用いられてきたもので、エチレンジアミン四酢酸ナトリウムを主成分とするキレート剤です。EDTAは根管壁のカルシウムイオンと結合して脱灰し、スメア層や根管内に残った無機質汚染物を溶解・除去します。本記事では、根管治療におけるEDTA溶液の基本的な位置づけからその成分・効果、具体的な使用法、メリット・デメリットを詳しく解説します。EDTAがどのステップで活躍し、どのように安全に使われているのか順を追って見ていきましょう。

根管治療で使われるEDTA

根管治療では、機械的な清掃だけではすべての汚染物質を除去できないため、化学薬剤による洗浄を併用します。本章では、根管治療の基本的な流れを概説し、そのなかでEDTAが果たす役割を整理します。

基本的な根管治療の流れ

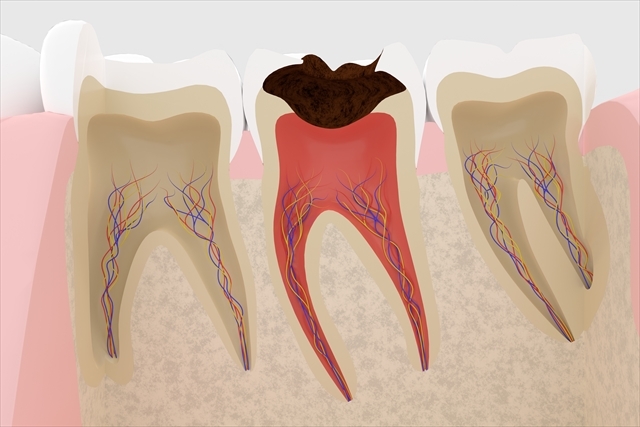

根管治療は一般的に、むし歯感染が歯髄にまで達した歯に対し、まず感染した歯髄・血管組織を除去(抜髄)します。続いてリーマーやファイルで根管内を拡大形成し、感染歯質や細菌を機械的に除去します。この際に生じる象牙質の削片や感染物が根管内に残らないよう、次亜塩素酸ナトリウムなどの消毒薬剤で根管内を洗浄・消毒します。その後、根管充填剤(ガッタパーチャやセメント)を使用して根管内を隙間なく密封し、最終的に被せ物を装着して治療を完了します。なお、洗浄工程の最中に発生したスメア層は、根管壁の細菌や象牙質微粒子が付着して形成される層で、根管充填の封鎖性を低下させることが知られています。したがって、根管洗浄の段階でこのスメア層を効率的に除去することが治療の成功に重要です。

根管治療でのEDTAの役割

EDTA(エチレンジアミン四酢酸ナトリウム)は無機質溶解剤として作用し、特にスメア層の無機成分(カルシウム)を標的にします。EDTAは象牙質中のカルシウムイオンと強固な錯体を形成して脱灰を引き起こし、結果としてスメア層が化学的に溶解・除去されます。この作用によって象牙細管が開口し、消毒薬剤や根管充填材が深部まで浸透しやすくなるため、洗浄・消毒効果および最終的な根管封鎖性が向上します。また、EDTAは水酸化カルシウムなどのカルシウム塩も溶解しやすくするため、治療中に使用したペースト状の薬剤を除去する目的にも用いられます。さらに、石灰化根管(根管壁が硬化して汚染物質が閉塞している状態)では、EDTAの脱灰作用で石灰化した象牙質が軟化し、洗浄が容易になります。以上のように、EDTAは主に無機質の除去のために用いられ、次亜塩素酸ナトリウムなどの有機物溶解剤と組み合わせることで、根管内の清掃効果を高める役割を果たします。ただし、EDTAには有機物を分解する効果はないため、通常は次亜塩素酸ナトリウムと交互に使用し、両者の作用を補完させます。

EDTAの成分と効果

根管治療の流れとEDTAの役割を解説しました。本章では、EDTAをより詳しく解説するため、その成分と効果を解説します。これら詳細を理解することで、ほかの製剤と併用する理由などもわかりやすくなります。

EDTAの成分

EDTAとは化学式 C_10H_16N_2O_8 をもつ有機酸(エチレンジアミン四酢酸)のナトリウム塩です。構造上は4つのカルボキシル基と2つのアミノ基を持ち、金属イオンと安定した錯体を形成するため、カルシウムイオンを選択的に結合します。市販の根管用EDTA製剤では、主成分としてエデト酸ナトリウム(EDTAのナトリウム塩)水和物が用いられ、製品によっては殺菌剤や界面活性剤が配合されているものもあります。例えば、15% EDTA製剤のモルホニン®歯科用液では、エデト酸ナトリウム水和物に加えてセトリミドが含まれ、pHは中性付近(約7.0~7.6)に調整されています。EDTA溶液は無色透明の低粘度液体で、EDTA以外に水酸化ナトリウムや精製水などが組成として含まれています。市販製剤の濃度は一般に15〜17%が多く報告されており、一部には3%や18%など各種もあります。いずれも根管洗浄に適した濃度として設計されています。

EDTAの効果

EDTA溶液の主な効果は、象牙質中のカルシウムをキレートして脱灰することです。具体的には、根管拡大・形成時に生じたスメア層からカルシウムイオンを溶出させ、層を構成する無機成分を溶解します。これにより根管壁の細菌付着部位が減少し、象牙細管の露出度が上がって消毒薬剤や根管充填材がより深部まで浸透しやすくなる効果があります。

実際、研究報告では17%程度のEDTAを1分ほど作用させるだけで効率的にスメア層が除去できることが示されています。また、EDTAは水酸化カルシウムなどの暫間充填材も溶解性が高まるため、前回の処置で根管内に残った汚染物の除去にも有効です。一方、EDTAには有機質溶解作用はないため、細菌など有機成分の除去には次亜塩素酸ナトリウムなどの併用が必要です。EDTAの象牙質脱灰作用は深部まで及ばず、5分程度作用させても表層約20〜60μmの脱灰にとどまると報告されており、適切な使用時間内では象牙質の構造破壊を避けられます。

また、EDTAは中性に近いpHに調整されているため組織刺激性は低く、安全性の高い洗浄剤とされています。近年はEDTAに代わるキレート剤としてクエン酸(10%)やリン酸(5~10%)を用いた報告も散見されます。例えば、クエン酸は脱灰力が穏やかで象牙質硬度の低下が少ない利点がある一方、短時間ではスメア層に残存するリン脂質が取り切れず、補完洗浄が必要になると指摘されています。

EDTAを使用した方がよいケース

EDTA溶液は基本的にほとんどの根管治療で推奨されますが、特に以下のようなケースでその効果が期待できます。まず、石灰化が進んだ根管では、器具が届きにくい硬化象牙質が存在するため、EDTAによる脱灰で石灰化部分を軟化させることが重要です。次に、暫間充填材用後の根管では、残存薬剤を除去する必要があるためEDTAが有効です。また、根管形態が複雑・狭窄している場合は、機械的清掃で取り残しが生じやすいため、低粘度のEDTA溶液で薬剤が行き渡りやすくすることが推奨されます。そのほか、歯内療法の再治療(再根管治療)でも、従来の根管充填材や感染組織の除去にEDTAを併用することで洗浄効率が向上します。このように、根管治療のなかではほぼ全例でEDTAの使用が有益ですが、特に上記のような難洗浄部位や治療段階でその必要性が高まります。

EDTAによる根管洗浄方法

EDTA溶液を根管洗浄に用いる際は、通常の洗浄工程の一部として適切な順序で使用します。一般的な方法として、まず根管形成の最中や直後に次亜塩素酸ナトリウムで有機質成分を洗浄・殺菌し、次いでEDTAを用いてスメア層やカルシウム成分を除去します。具体的には、治療用シリンジや針を用いEDTA溶液を根管内に注入し、1分程度作用させます。研究では17% EDTAを1分作用させることで30秒よりも優れたスメア層除去が得られると報告されています。EDTA作用後は流水または生理食塩水で根管内を十分に洗い流し、その後に根管内用のバキュームで吸引・乾燥します。必要に応じて再度次亜塩素酸ナトリウムで消毒し、薬剤を完全に除去したうえで根管充填に移行します。近年では超音波機器や攪拌装置を用いてEDTA溶液を活性化し、より効率的に根管壁を清掃する手法も導入されていますが、基本的な薬液の作用機序は同じです。

EDTAを使用するメリットとデメリット

EDTAにはいくつかのメリットとデメリットがあります。これらをよく知ったうえで使うことで、より適切な清掃を行うことができるようになります。また、必要に応じてデメリットを補うような洗浄剤の洗濯もすることができるようになります。本章ではメリットとデメリットに分けて、それぞれ解説します。

EDTAのメリット

EDTAにはさまざまなメリットが挙げられます。また、患者説明のしやすさという臨床的メリットも見逃せません。EDTAは中性域で刺激が少なく、「金属イオンを抱え込んで汚れをはがす洗剤のような薬液です」と説明すると患者さんも納得しやすいでしょう。治療同意において薬剤の安全性を具体的に説明できることは、近年重視されるインフォームド・コンセントの質向上につながります。

具体的なEDTAのメリットは以下のとおりです。

強力なスメア層除去能

研究によれば、15〜17%のEDTA溶液はほかのキレート剤や単純水溶液、次亜塩素酸ナトリウムなどと比較しても効率的にスメア層を除去し、象牙細管を開口させることが示されています。

カルシウム塩の溶解

水酸化カルシウムなどの残留薬剤や、石灰化根管の硬化象牙質を効果的に脱灰できるため、洗浄精度が向上します。

消毒薬剤の浸透促進

スメア層が取り除かれることで、次亜塩素酸ナトリウムや根管充填剤が根管壁に密着しやすくなり、無菌化および封鎖の効果が高まります。

組織への安全性

多くのEDTA製剤はpHが中性付近に調整されているため、象牙質や周囲組織への刺激は少なく、安全に使用できます。

市販薬剤の工夫

市販のEDTAペーストはEDTAに増粘剤や過酸化尿素を含み、発泡作用で根管拡大や殺菌効果の補助を行う設計になっています。また溶液型製剤には界面活性剤が配合され、細菌抑制や根管隅々への浸透性を高めるものがあります。

EDTAのデメリット

もちろん、EDTAはメリットだけではありません。いくつかのデメリットが挙げられますが、ほかの製剤と併用することでデメリットを補うことは可能です。そのため、臨床現場ではこれらデメリットを踏まえて、次亜塩素酸ナトリウムなど有機物分解薬と組み合わせて用いられます。

では、EDTAのデメリットはどのようなものがあるのでしょうか。主なEDTAのデメリットは以下のとおりです。

過剰脱灰のリスク

EDTAは象牙質表層を脱灰する作用があるため、作用時間が長すぎたり高濃度で使用すると象牙質が脆弱化し、浸食や折れやすさが生じる恐れがあります。実際に15% EDTAを5分間作用させると象牙質表層約40~60μmが脱灰されると報告されています。したがって、EDTAの作用時間は通常1分以内にとどめ、使用後は十分に洗い流します。

殺菌能の限界

EDTA自体には強い殺菌作用や有機質溶解能はなく、単独では細菌を死滅させたりタンパク質を溶解することはできません。したがって、次亜塩素酸ナトリウムなど有機物分解薬との組み合わせが必須となります。

薬剤間の相互作用

EDTAは次亜塩素酸ナトリウム中の遊離塩素と反応して塩素濃度を低下させるため、両者を同時に混合使用すると消毒効果が減弱します。このため、次亜塩素酸ナトリウムはEDTA使用の前後に別々に使用し、混合させないように注意します。

コストと使用制限

市販のEDTA製剤は高価であり、特に溶液タイプは大量使用にコストがかさみます。このため、すべての洗浄に多用するのではなく、必要な部位(狭窄根管など)に限定して使用することが多いです。

そのほかの注意点

EDTAは皮膚や粘膜への接触でまれに刺激や過敏症を起こすことがありますので、ラバーダムや保護材の使用、余剰薬液の除去を徹底します。

まとめ

根管治療におけるEDTA溶液は、エチレンジアミン四酢酸ナトリウムを主成分とする強力な無機質溶解剤であり、特に根管形成によって残ったスメア層の除去に威力を発揮します。EDTAの作用により象牙質中のカルシウムがキレートされ、スメア層や残留水酸化カルシウムが効率よく溶解されます。これは消毒薬剤や充填材が根管内部に十分浸透する環境を整える効果的な方法です。

一方で、長時間作用させると象牙質が過度に脱灰されるため、通常は1分程度の短時間使用とし、次亜塩素酸ナトリウム洗浄などと組み合わせることで安全かつ効果的に根管を清掃することが推奨されます。上記のポイントを踏まえ、EDTA溶液を適切に活用すれば、根管治療の洗浄効率と治療成果を向上させることができます。

参考文献