むし歯菌による感染が歯の神経および根っこのなかにまで広がった場合は、根管治療が必要となります。髪の毛程の直径しかない根管をきれいに清掃する処置で、通常のむし歯治療では馴染みのないリーマーという特殊な器具を使用します。リーマーは、根管治療を行ううえで極めて重要な器具なので、その特徴や使用するメリット、注意点などは正しく理解しておく必要があります。ここではそのようなリーマーについて、根管治療の流れも併せて解説します。

根管治療の流れ

はじめに、根管治療の大まかな流れを確認しておきましょう。

はじめに、根管治療の大まかな流れを確認しておきましょう。

カウンセリング

根管治療も通常のむし歯治療と同様、カウンセリングや問診からスタートします。続いて、レントゲン撮影も含めた精密検査を実施して、むし歯の重症度や根管内の状態などを正確に評価します。根管の数や形態は、患者さんの歯のなかでも違いが見られるため、可能であれば歯科用CTによる画像診断を行っている歯科医院が望ましいです。

歯科用CTなら三次元的な画像が得られることから、根管の数を見誤るようなミスは防ぎやすいです。また、根管の曲がり方や枝わかれした側枝の存在も歯科用CTによる精密診断で正確に把握しやすいでしょう。ただし、歯科用CTやマイクロスコープといった先進的な医療機器を使った根管治療は、原則として保険適用外となる点に注意しなければなりません。

根管内の細菌除去

検査・診断が終わり、治療方針も決定したら、感染した歯質を除去して、根管内の処置へと移ります。歯の神経が残っている場合は、クレンザーを使って抜髄します。続いて、根管内の細菌の除去を行います。根管は細く、暗く、複雑に入り組んだ器官なので、細菌の除去には相応の時間がかかります。今回のテーマでもあるリーマーという針のような器具を使って、細菌を地道に取り除いていくことになります。具体的には、リーマーで根管の壁を形成しながら汚染物質を削り取り、殺菌効果のある薬剤で洗浄していきます。この処置を繰り返していくのが根管治療です。

一般的な根管治療は、1回の診療で終わることは稀であり、処置が完了する度に仮封をしなければなりません。根管内に抗生剤や殺菌効果のある薬剤を詰めて、細菌の除去を試みます。これを貼薬といいます。貼薬をしたら仮の蓋を被せ、1〜2週間程経過を見ます。次の診療で根管内に感染源が認められなければ、治療は成功です。

再び感染が起こらないよう、根管内に樹脂で作られたガッタパーチャやシーラーを詰めて、密閉します。これを専門的には根管充填といいます。根管内は肉眼で観察できないため、充填がしっかり行われているかどうかは、レントゲン画像で確認します。

土台の作成

根管充填が完了したら、被せ物の土台となるコアを築造します。保険診療であればメタルコアやレジンコア、自由診療の場合はファイバーコアという選択肢が用意されています。

被せ物の装着

土台を築造した状態で型取りを行い、模型を作成します。その後は、ラボサイドで被せ物を製作、完成したものを患者さんに装着してもらいます。この段階でようやく歯の審美性や機能性を回復できます。

根管治療の治療回数と通院期間

次に、根管治療にかかる回数や期間について解説します。上段では、1回の診療で根管治療が終わることは稀であることを伝えましたが、実際にどのぐらいの通院回数、通院期間がかかるのかは気になるところです。

次に、根管治療にかかる回数や期間について解説します。上段では、1回の診療で根管治療が終わることは稀であることを伝えましたが、実際にどのぐらいの通院回数、通院期間がかかるのかは気になるところです。

通院回数

根管治療の通院回数は、むし歯の重症度や過去に根管治療を行った歯であるかどうか、前歯なのか奥歯なのかによって大きく変わります。それを踏まえたうえで、根管治療の通院回数について言及すると、3〜4回程度が平均といえるでしょう。根管の数が少ない前歯の場合は2〜3回程度、根管の数が多くて構造も複雑な奥歯の場合は4〜5回以上の通院が必要となりやすいです。過去に根管治療を行っている場合は、すでに被せ物や土台が装着され、根管充填もなされていることから、これらをきれいに撤去することから始めなければなりません。しかも根管は大きなダメージを受けており、初回の根管治療よりも緻密な処置が求められるため、通院回数も相応に多くなります。

通院期間

根管治療の通院期間も患者さんの歯の状態によって変わります。軽い症例であれば3~4週間で根管治療を完了できますが、重症例では1ヵ月以上、長い場合は6〜12ヵ月程度かかることもあります。また、根管治療の通院期間は、患者さんの通院頻度によっても変わるため、一概に語ることは難しいです。なぜなら軽症でも多忙な患者さんの場合は、通院が1ヵ月に1回となる可能性も十分考えられるからです。

通院頻度

保険診療の根管治療は、1週間に1回の通院となります。仕事などで忙しい場合は、2~3週間に1回の頻度で通院することも可能ですが、その分だけ治療期間が長くなる点に注意が必要です。通院頻度や診療時間に制限がかからない自由診療の根管治療では、2~3日で集中的に処置を行うことも可能です。

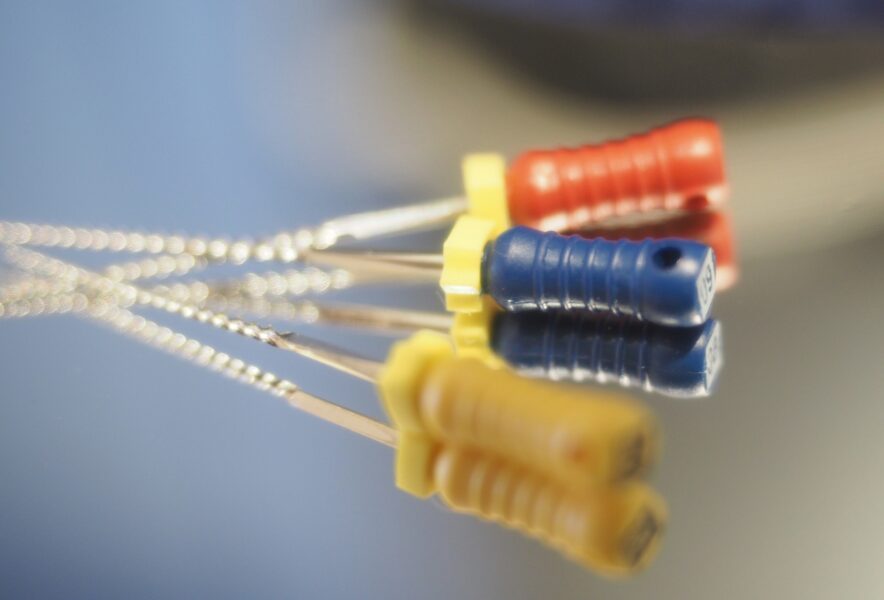

根管治療で使用するリーマーの役割

ここからは根管治療で使用するリーマーの特徴や役割を解説していきます。

ここからは根管治療で使用するリーマーの特徴や役割を解説していきます。

感染した歯質や汚れを除去する

リーマーの主な役割は、根管内の感染した歯質や汚染物質を取り除くことです。根管にリーマーを挿入して、汚れを掻き出していきます。リーマーの先端は、ドリルのような形態をとっており、根管壁に擦り付けることで汚染物質などを削り取れます。

消毒剤や充填剤の行き渡りをよくする

リーマーは、根管の幅を広げたり、形を整えたりする役割も担っています。何も手をつけていない状態の根管では、消毒剤や充填剤を十分に行き渡らせることが難しいため、リーマーで適宜、拡大・形成していく必要があるのです。

治療の成功率を高めて再発リスクを下げる

根管治療では、リーマー以外にもファイルや消毒剤などを活用しながら、根管内の細菌を取り除いていきます。根管内に細菌や汚染された物質が残っていると、いつまで経っても膿の排出がとまらなかったり、感染による腫れや痛みが治まらなかったりするため、リーマーを用いた汚れの除去は徹底する必要があります。こうした汚染物質の清掃を精密に行うことができれば、根管治療の成功率が高まり、再発のリスクも低減できます。

リーマーを使用するメリット

続いては、根管治療でリーマーを使用するメリットについて解説します。根管内に感染が生じていて、殺菌効果のある消毒剤を安全に使用できるのであれば、リーマーなどで清掃する必要性は低いように感じますが、実際はそうではありません。根管内の清掃にリーマーを使用すると、以下に挙げるメリットが得られるからです。

続いては、根管治療でリーマーを使用するメリットについて解説します。根管内に感染が生じていて、殺菌効果のある消毒剤を安全に使用できるのであれば、リーマーなどで清掃する必要性は低いように感じますが、実際はそうではありません。根管内の清掃にリーマーを使用すると、以下に挙げるメリットが得られるからです。

根管内を効率的に清掃できる

根管内の細菌は、殺菌効果のある消毒剤で洗浄したり、抗菌薬で細菌の活動を抑えたりする方法も有効ではありますが、それだけで完治させることは不可能といえます。これは口腔ケアをマウスウォッシュだけで済ませられないことと似ています。たしかに、根管治療で使用する消毒剤は、マウスウォッシュよりも作用が強く、細菌を殺す力も高いものの、汚染された根管壁や堆積している汚染物質まで、その効果を行き渡らせることは難しいのです。そこで有用なのが汚染された根管壁へ汚染物質を物理的に除去できるリーマーです。まずはリーマーでこうした汚れを取り除いたうえで、消毒剤を使用すると、根管内を効率的に清掃できます。

治療の精度が向上する

細菌の塊となっている汚染物質や感染が起こっている根管壁をリーマーでしっかりと除去していくことは、根管治療の精度の向上に寄与します。根管治療が失敗する主な原因は汚れの取り残しなので、リーマーによるしっかりとした清掃が実現できれば、根管治療の精度も自ずと向上することでしょう。

治療時間を短縮できる

繰り返しになりますが、根管内の汚れは、リーマーを使わずに一掃するのはほぼ不可能に近いです。もちろん、作用の強い消毒剤や適切な抗菌薬を使い、数ヵ月におよぶ根管治療を継続すれば、いつかは細菌を一掃できるかもしれません。そうした薬剤による根管治療なら、歯に対して機械的な刺激も伝わりにくく、患者さんにとっても快適な根管治療となることでしょう。しかしながら薬剤だけの根管治療を実現できたとしても、その分だけ化学的な刺激が強くなりますし、何より治療期間が長くなることから、臨床的には非現実的な方法と言わざるをえません。現状では、歯内療法(根管治療)の先進国であるアメリカでも、リーマーやファイルによる物理的な汚れの除去を行わずに根管治療する方法は行われていないのです。

再感染リスクを下げて安定性を高める

根管治療でリーマーを使用することで、汚れの取り残しが減り、再感染のリスクも低下します。こうした適切な根管治療が実施されれば、根管内の安定性が高まり、5年、10年経っても正常な状態を維持できることでしょう。ただし、リーマーを使えば根管治療が成功するというものでもありませんので、その点は注意が必要です。例えば、日本の保険診療の根管治療は、成功率が40%程度にとどまるといわれています。逆にいうと、60%の確率で根管治療が失敗、あるいは再感染を起こしているのです。当然ですが保険診療の根管治療でもリーマーは必ず使用します。

◎保険診療の成功率が低い理由

前述したとおり、保険診療の根管治療でもリーマーや消毒剤、抗菌薬などは使用しますが、歯科用CTによる精密診断が行えない、治療中の視野を肉眼の数十倍まで拡大できるマイクロスコープが使えない、標準的な器具しか使えない、1回の診療時間が限られていることから、成功率が低くなっています。自由診療の根管治療にはこうした制限がかからないため、成功率は90%程度に達するといわれています。

リーマー使用時の注意点

最後に、根管治療でリーマーを使用する際の注意点について解説します。これは患者さんが意識するものではなく、術者である歯科医師が注意する点です。

最後に、根管治療でリーマーを使用する際の注意点について解説します。これは患者さんが意識するものではなく、術者である歯科医師が注意する点です。

過度な力を加えない

根管はとても脆い器官です。金属製のリーマーを過度な力で押し付けたり、根管壁を大きく削ったりすると、根管を破壊しかねないため十分な注意が必要です。リーマーを過度な力で操作することによる弊害としては、パーフォレーションが挙げられます。パーフォレーションは日本語で穿孔(せんこう)を意味する言葉で、文字どおり根管に穴が開きます。穴が開いた根管は、細菌をきれいに取り除くことが難しくなるだけでなく、仕上げの処置である根管充填も行えなくなるため、リーマーの操作時に過度な力を加えることはNGです。

◎パーフォレーションを起こすとどうなる?

根管治療でパーフォレーションを起こした場合は、コンポジットレジンやMTAセメントなどを用いて穴を塞ぐ方法が有効です。この方法が成功すれば、根管治療も再開できますが、穴を塞げない場合は、当該の歯根あるいは歯そのものを抜かざるを得なくなります。パーフォレーションを起こした歯の保存を可能とする方法としては、その他にも歯冠長延長術やなどによる歯の挺出、意図的再植術なども挙げられます。

使用前後のメンテナンスを行う

リーマーは、ある種の消耗品といっても間違いではありません。繰り返し使っていくなかで先端が折れたり、摩耗によってすり減っていたりするため、使用の前後には必ずメンテナンスを行う必要があります。耐久度の落ちたリーマーを無理に使い続けると、根管の先で折れて取り除けなくなることがあります。こうした破折リーマーの残置は、病変の取り残しが起こり、根管治療後の再発リスクを高めることになります。もちろん、破折したリーマーはマイクロスコープや超音波チップを活用することで、取り除くことも可能ですが、高度な技術と先進的な医療機器が不可欠となる点に注意しなければなりません。

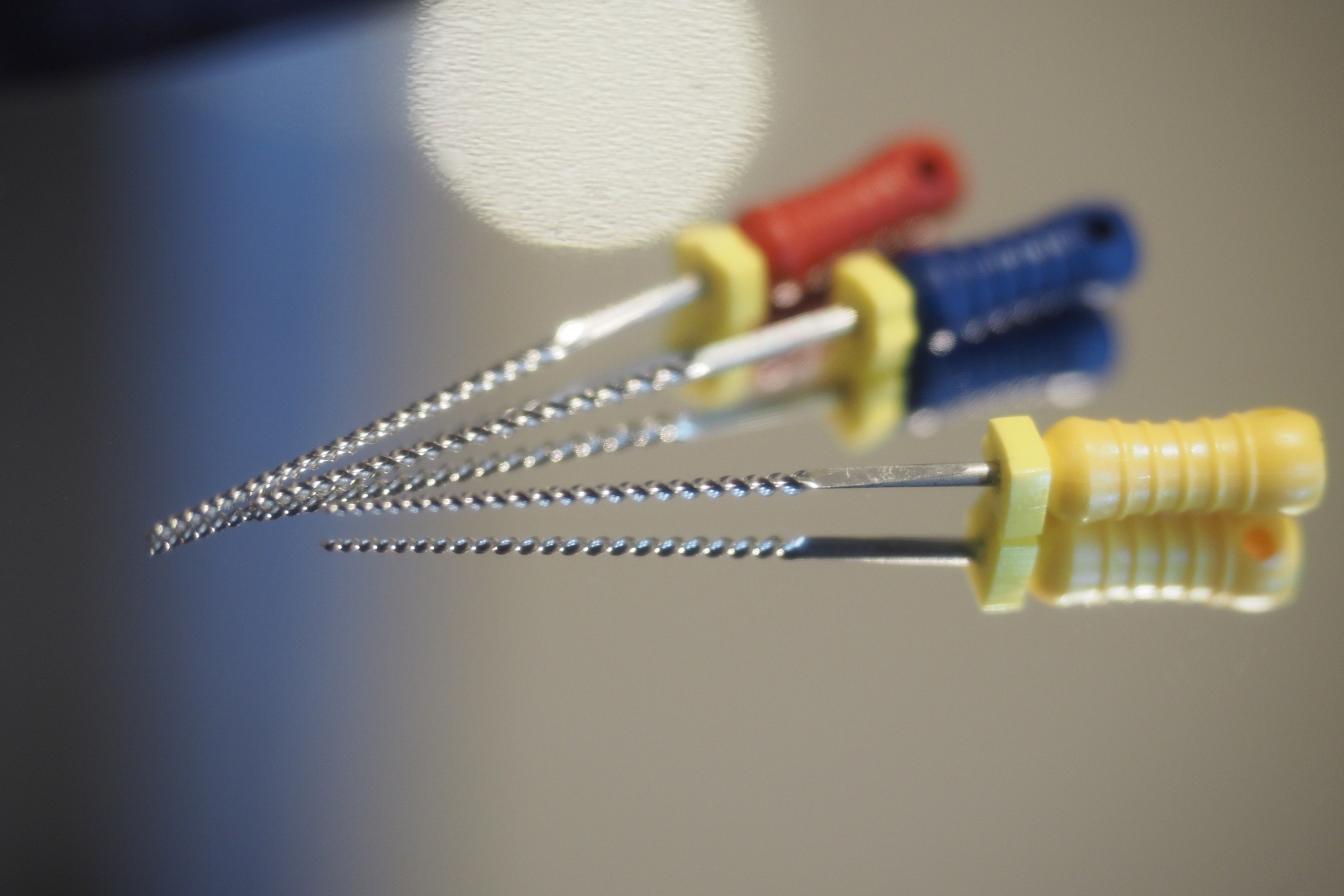

根管の形状に合うサイズを選定する重要性

手で動かすタイプの手用リーマーにはたくさんの種類があり、その外径は0.1mm単位で異なります。そこで重要なのがサイズの選定です。患者さんの根管の太さや形状は千差万別であり、ひとつとして同じものがありません。そのためリーマーの選定を誤ると、不適切な根管の拡大・形成を行ってしまうことから、パーフォレーションのリスクも高まります。こうしたリーマーの適切な選定も歯科医師の知識や経験に依存するといえます。

まとめ

今回は、根管治療で使用するリーマーの役割や使用するメリット、注意点について解説しました。リーマーは、金属で作られた清掃器具で、根管内の汚れを取り除く目的で使用します。根管治療でリーマーを適切に使用することで、治療時間の短縮、清掃効率の向上、再感染のリスクの低減などのメリットが得られます。その一方で、リーマーの使い方や選び方を誤ったり、使用前後のメンテナンスを行ったりすると、パーフォレーションやリーマーの破折といったトラブルを招きかねないため十分な注意が必要といえます。

参考文献