石灰化根管という言葉を聞いたことはありますか? 石灰化根管は、日常生活では特に意識することはありませんが、根管治療を受けるときには治療の難易度を引き上げてしまう可能性があるなど、トラブルの要因となることもある症状です。

この記事では、石灰化根管の原因や対策、石灰化根管がある場合の根管治療の方法などについて解説します。

根管治療とは

根管治療の根管とは、歯の根っこにあたる部分のことです。

歯は、歯茎の上に見えている部分の下に細長く根っこが伸びていて、この根っこ部分が歯槽骨という顎の骨に接続しています。

歯の根っこ部分には神経や血管が通っていて、管の状態になっているため、この部分が根管と呼ばれます。

根管は1本の歯に対して1本~4本あり、前歯では根管が少なく、奥歯は根管が多くなります。 根管治療とは、この根管部分に対する治療のことです。

抜髄と呼ばれる、歯の神経を除去する治療や、根管拡大という根管を広げる処置、そして根管充填という、空洞になった根管にゴムや薬剤を詰める治療が、根管治療と呼ばれます。 根管治療は、天然の歯をなるべく残し続けるための治療法で、歯髄まで進行してしまっているような重度なむし歯も、根管治療によって、抜歯をせずに対応することができるようになります。

根管治療の対象となる症状

根管治療は、重度に進行したむし歯などによって、歯髄と呼ばれる歯の神経組織が細菌に感染してしまった場合に行われる治療です。

むし歯は歯の表面にあるエナメル質から、少しずつ歯の組織を溶かしていき、象牙質、歯髄と徐々に内部へと進行していきます。エナメル質や象牙質までの進行であれば、感染してしまった部分を削って除去し、歯科用レジンなどで補完をすれば治療を完了できますが、歯髄まで感染が広がると、感染した歯髄を除去しなければ強い痛みが続く状態となってしまうため、根管治療で真剣の除去が必要となります。 一方で、歯髄に達したむし歯をさらに放置し続けると、やがて歯の神経や歯の大部分が溶かされてなくなっていきます。ここまでむし歯が進行してしまうと、根管治療を行っても歯の機能を回復させることが難しかったり、ほかの歯に影響がでてしまう可能性が高まるため、根管治療ではなく抜歯が選択される可能性もあります。

根管治療の方法

根管治療は、麻酔を行ってから歯を削って根管を露出させ、抜髄や根管内部の清掃を行ってから、仮蓋をして数日おき、問題がなければ充填物を詰めるという手順で行います。 麻酔や歯を削る処置は通常のむし歯治療と同じで、基本的には局所麻酔によって行われ、むし歯に感染している部位を慎重に削っていきます。

なお、むし歯の進行度合いによっては神経が壊死して痛みを感じない場合もあり、麻酔をしなくても痛みが出にくいケースもあります。 根管の清掃は、まずはじめに専用の器具で細菌に感染している神経を除去(抜髄)し、清掃しやすいように必要に応じて根管を広げ(根管拡大)、薬液などを用いて根管内部を洗浄します。 清掃が終わった後は、そのままの状態で放置してしまうと再度根管内部に細菌が進入してしまうため、仮蓋をして数日間様子をみます。

そして、再感染の問題がなければ仮蓋を外し、内部に充填材を詰めて隙間を埋めて根管治療が完了します。

根管内部に詰める充填剤は、保険適用の治療であればガッタパーチャと呼ばれるゴムを原料とした充填材が使用され、自費診療の場合はMTAセメントと呼ばれる、殺菌力のある充填材などが使用されます。 なお、根管治療が終われば歯の治療が終了ではなく、根管治療の後には噛み合わせを回復させるための被せ物の治療が行われます。

根管治療を行った歯を土台として整形し、そこに人工の歯をかぶせて固定したら、一通りの治療が完了します。

根管の石灰化とは

根管治療を困難なものにする要因の一つに、根管の石灰化という変化があります。

石灰化とは、身体の組織の一部が変質して硬くなってしまう状態のことです。

根管の組織が石灰化して細くなったり塞がったりしてしまった状態を石灰化根管と呼びます。

石灰化根管の原因

石灰化根管は、加齢による影響や、神経に対して長期的に刺激が加わることによって生じるといわれています。

具体的には、むし歯がゆっくりと進行していった場合や、外傷による歯への刺激、炎症を長期的に放置していることなどです。

神経に外部からの刺激が加わることで、その刺激から組織を守ろうとする働きが生じ、根管の組織が変化して硬くなってしまうことが石灰化根管の原因と考えられています。

石灰化根管による問題

石灰化根管が生じてしまうと、根管が通常の状態よりも細くなり、レントゲンなどで見ても根管がどのように通っているのかがわからなくなってしまいます。

また、根管が塞がってしまうため、根管治療が必要な状態のときに、しっかりと内部を洗浄しにくくなり、細菌の感染を除去しきれなくなることがあります。

歯の内部の感染を除去しきれないとむし歯の治療が完了できないため、根管治療をあきらめ、抜歯などの選択をしなくてはならなくなる可能性もあります。

石灰化根管の治療法

石灰化根管は、それ自体に対して治療が必要というものではありません。石灰化を起こして根管が狭くなっているだけであれば、そのままの状態でも歯の健康に影響はありません。

問題となるのは石灰化根管がある歯に根管治療を行う場合です。根管治療は細菌の感染を徹底的に除去する必要がありますが、石灰化根管が生じていると根管の先の方まで洗浄が行えず、治療が不十分になってしまう可能性があるためです。 石灰化根管が生じている場合の根管治療には2通りの方法があります。

一つ目は、通常どおりに根管治療を行い、治療器具が到達できる範囲までの治療を適切に行うというものです。石灰化根管が生じている箇所より深い場所の処置は行えませんが、届く範囲だけでもきちんと処置を行えば、十分に治療が可能なケースもあります。 二つ目は、石灰化部分を溶かす働きを持つEDTAという薬剤を使用しながら、Cプラスファイルという特殊な器具を使用して、少しずつ石灰化部分を削っていくという方法です。

操作を誤ると根管内部が傷ついてしまうなどして、治療がより困難になる可能性もある治療方法ですが、石灰化根管よりも深い部分までしっかりと処置が行えるため、精度の高い根管治療が期待できます。

根管治療の精度を向上するための器具

根管治療は、とても精密な操作が要求される治療であり、使用する器具によっても治療の成功率が変化する治療です。

根管治療の精度を向上し、成功率を高めるための器具としては下記のようなものがあります。

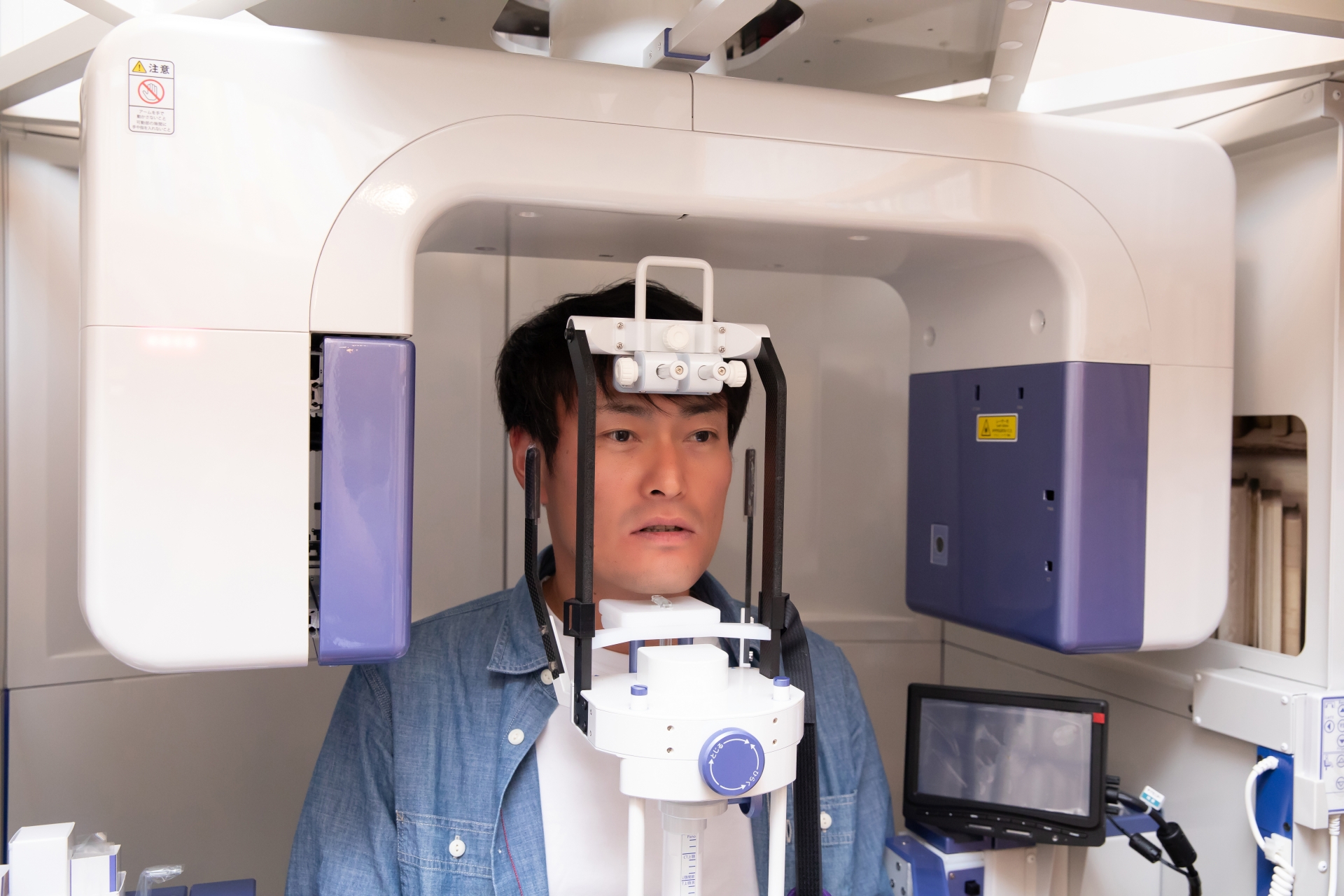

歯科用CT

歯科用CTは、X線によって立体的にお口周りの画像を撮影できる診療機器です。

通常のX線撮影は直線方向にしか撮影が行えませんが、CTは360度さまざまな方向から撮影を行うため、より詳細に歯や顎の状態を確認することができます。

根管の形状は必ずまっすぐというわけではなく、先端が曲がっているなどさまざまな形がありますが、歯科用CTで撮影を行うとこういった形状をしっかり確認できるため、精度の高い治療が行いやすくなります。

また、奥歯には根管が複数あり、通常の治療ではその内の一つを見落としてしまうなどの場合もありますが、歯科用CTで根管の状態を確認してから治療を行うと、見落としのリスクなども減らすことが可能です。

マイクロスコープ

マイクロスコープは、肉眼の数十倍に視野を拡大することができる治療機器です。

根管治療に限らず、むし歯の治療の際には感染箇所を細かく確認して、感染の取り残しがないように治療を進めることが重要です。マイクロスコープを使用することで感染部位を詳細に確認しながら治療を行えるため、治療の精度が向上し、根管治療の成功率の向上が期待できます。

ラバーダム

根管治療を行う際、治療を行っている部位に、細菌が含まれる唾液などが入ってしまうと、治療の成功率が下がる要因になります。

ラバーダムは、治療を行う歯に対して唾液などが入らないように設置する治療器具で、根管治療の成功率を高めるために大きな役割を果たします。

根管治療以外の石灰化根管への治療法

石灰化根管があり、根管治療が十分に行えない場合や、根管治療で治療を完了させることが難しいようなケースでは、下記のような治療が行われることもあります。

歯根端切除術

歯根端切除術は、根管治療を行っても十分な治療効果が得られない場合や、根管の先端が曲がっているなどの要因で、先の方までしっかりとした清掃が行えないような場合に行われる治療です。

石灰化根管がある場合も、根管の先まで器具が到達できないため、歯根端切除術が行われる場合があります。

歯根端切除術は、その名前のとおり、歯の根の先端を切除する治療法です。具体的には、まず歯茎を切開して歯の根を露出させ、先端を数ミリ切除して膿の袋を除去してから、歯茎をもとの状態に戻して縫合するという手順で行われます。

保険適用が可能な治療で、根管治療でも対応が難しいような歯に対応することができますが、この治療を行えば必ず歯を残せるというわけではなく、また歯茎の切開などが必要になるため、治療後に腫れや痛みなどが生じます。

逆根管充填

逆根管充填は、歯の根の先端側に窪みを作り、そこから根管充填材の薬剤を注入するという治療法です。

通常の根管治療や根管充填が歯の上側から処置を行うのに対し、逆の根っこ側から処置を行うため、逆根管充填と呼ばれます。

逆根管充填も、通常の根管治療で十分な治療効果が得にくく、根管の先端側の膿が除去しきれない場合に行われます。

なお、逆根管充填は歯根端切除術でも行われ、歯根端切除術で膿の除去を行った後は、逆根管充填で薬剤を詰めてから歯茎を縫合します。

逆根管充填も、歯の先端側から処置を行う必要があるため歯茎の切開が行われ、治療後は切開部位に腫れなどが生じます。

抜歯

歯根端切除術などの治療を行っても十分な治療効果が得られない場合は、抜歯が行われる可能性があります。

悪くなった歯を除去し、原因をなくすため根本的な解決にはつながりますが、抜歯を行ってしまうと天然の歯を使用した治療の選択肢がなくなるため、基本的には最終的な手段の一つといえます。

石灰化根管を防ぐための方法

石灰化根管は、歯に長期的な刺激が加わることで生じるトラブルです。逆にいえば、適切なケアで歯に刺激が加わり続けるといった状況を防げば、石灰化根管が生じるリスクを軽減することができます。

石灰化根管を防ぐために注意するべきポイントを紹介します。

毎日の歯のケアを丁寧に行う

石灰化根管を防ぐためだけではなく、歯のトラブルを防ぐためには、何よりも歯磨きをはじめとした毎日のケアを丁寧に行うことが大切です。

むし歯や歯周病といったお口のトラブルは、ほとんどが口腔内に残った食べかすが原因で発生するものであり、しっかりと歯磨きで食べ残しや歯垢を除去していれば、トラブルを予防することができます。

通常の歯ブラシによる歯磨きだけでは、歯間などの汚れを除去しきることが難しいため、歯冠ブラシやフロスなども使用して、細かい部分までしっかりとケアを行うことが大切です。

歯磨きの正しい方法は人それぞれの歯並びなどによっても異なるため、一度歯科医院で専門的な歯磨き指導を受けて、自身に適した歯磨きの方法を身につけましょう。

定期的に歯科検診を受ける

毎日しっかり歯磨きをしていても、どうしても歯ブラシが届きにくい箇所などに歯垢や歯石が溜まってしまい、歯のトラブルにつながる可能性があります。

定期的な歯科検診は、むし歯などのトラブルを早めに見つけ、身体に負担の少ない治療を行うために大きな役割を果たすほか、専門的な歯のクリーニングによって、お口の健康を維持しやすい状況をサポートしてくれます。

精度の高い根管治療を受ける

石灰化根管は、根管治療がなかなか終わらずに長引いてしまうことでも生じやすくなります。

根管治療は、歯を清掃した後で仮蓋をして、一定期間をおいてから再感染の有無を確認しますが、細菌を除去しきれていなかった場合などで再感染が生じてしまった際は、治療のやり直しを行うことがあります。

これが繰り返されてしまうと、治療期間が長引くばかりか根管への刺激が続くことで石灰化根管を生じる可能性があり、より根管治療の難易度が上がってしまうことにもつながります。

マイクロスコープを使用した治療など、精度の高い根管治療を受けることで、治療のやり直しを防ぎ、ひいては石灰化根管のリスクを低減することが可能です。

むし歯を放置しない

むし歯に気が付いたら、なるべく早く歯科医院での治療を受けることも、石灰化根管を防ぐためのポイントです。

むし歯があるけれど、痛みなどが強くないから大丈夫と考えて放置していると、その刺激によって石灰化根管が生じやすくなります。

また、むし歯は放置しておいても自然と治癒するものではなく、徐々に症状が進行していくため、治療が遅れればその分、必要な治療も大がかりになってしまいます。

まとめ

むし歯がゆっくりと進行していった場合などで、根管に長期的に刺激が加わると石灰化根管という状態になることがあります。

石灰化根管があると、根管治療の難易度が高くなってしまいやすく、根管治療の成功率も下がってしまう可能性があります。

石灰化根管を防ぐためには、日頃からのケアや定期的な歯科検診など、歯のトラブルを予防し、できる限り早く治療することが大切です。

参考文献