むし歯が進行してしまい、歯の神経を抜くといわれたら不安が募るでしょう。歯の神経を抜く治療のことを抜髄ともいいます。痛そうですし、その後の生活に支障がないのかが気になるところです。

歯の神経を抜く治療には、メリットとデメリットがあります。治療後に痛みがなくなって日常生活を快適に送れるのか、リスクはあるのかを理解しておくと前向きに治療を受けられることでしょう。

治療にかかる費用や期間もご紹介します。我慢できない痛みから早く解放されるように、適切な知識を持って歯科医院を受診しましょう。

歯の神経を抜くデメリット

歯の耐えられない痛みを早く治療したいと思うでしょう。しかし、歯の神経を抜くと告げられたら痛みや将来について不安を抱く方がいます。

抜髄の治療前にデメリットも知って、治療法や歯科医院を検討しましょう。

治療法自体が難易度が高い

感染が歯の神経にまで及んでいる場合、感染源となる細菌や壊死した組織などを取り除くために、神経を抜く治療が検討されます。しかし、神経を抜いて終わるわけではありません。

神経の周囲に感染が及んでいる場合は、病巣を取り除き、消毒する必要があるのです。口の中は狭く、暗いため、歯の神経を抜く治療法自体の難易度が高いといわれています。

歯の神経を抜く治療を成功させるための重要な項目は以下の3つです。

- 無菌的な処置ができる

- 細菌の除去または減少ができる

- 抜いた神経の代わりになるものを充填し、歯の被せ物をする

いずれかの工程がうまくいかない場合、再発する原因となります。治療を検討している歯科医院の臨床経験を調べて、困難な治療がしっかりと行えるかどうかを検討するとよいでしょう。

機器を使用しても精度に限界がある

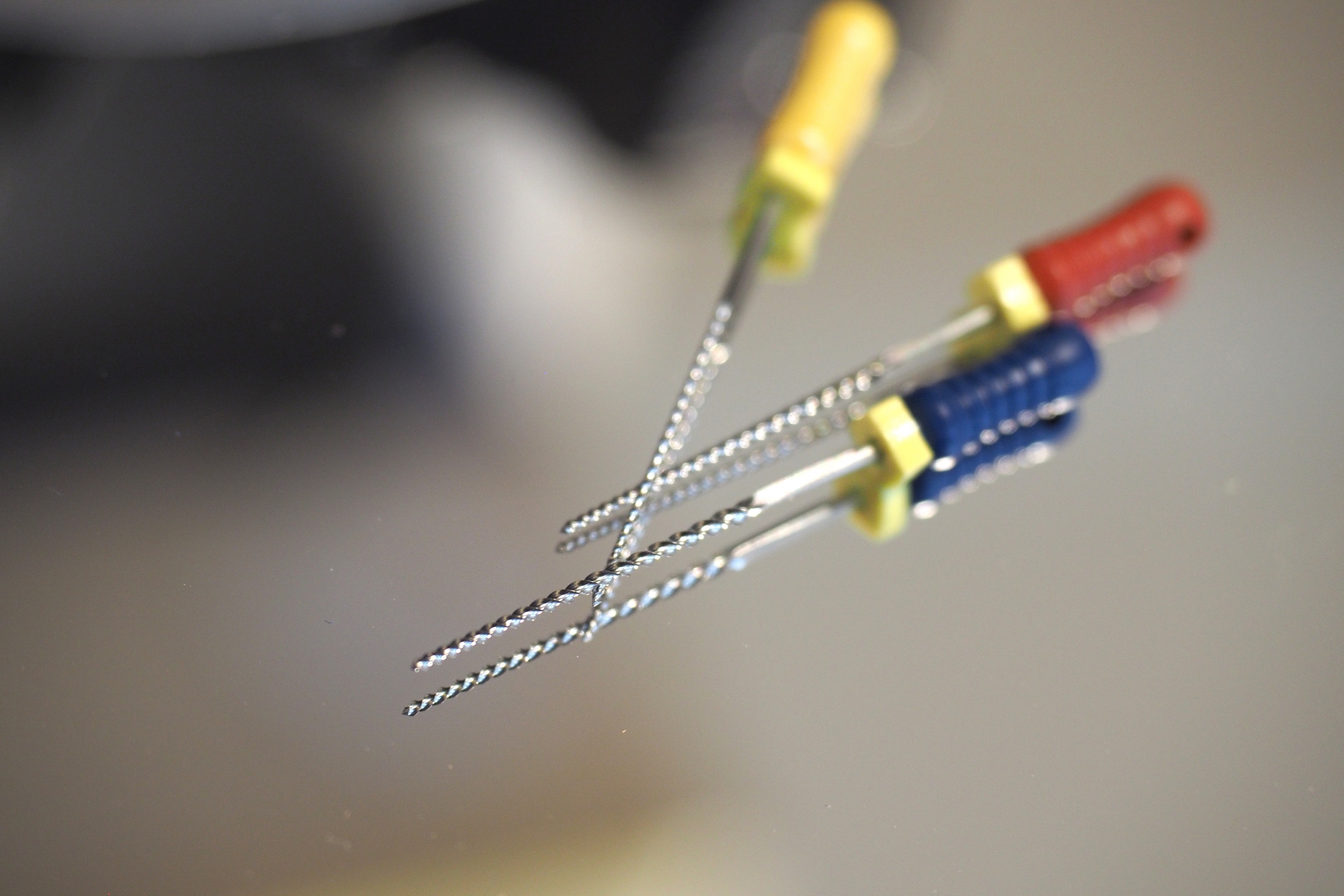

歯の神経や組織が入っている根っこの管のことを根管(こんかん)といいます。この根管は前歯で約0.69mmです。前歯は根管が1つですが、奥歯では2〜3つの根管があります。

つまり、根管は非常に細かく、複雑な構造をしているといえるでしょう。そのため、以下のような精密機械が必要です。

- リーマー:歯の神経を取り除くための道具

- ファイル:根管の先まで穴を開け、内部の異物を取り除く

- マイクロスコープ:歯科専門の顕微鏡

- 歯科用コーンビームCT:3次元で歯の状態を見られるレントゲン

しかし、機械の精度がよければ治療が成功するわけではありません。治療を行う術者の技術によって成功するかどうかが左右されます。

歯の神経を抜く治療で成功率が下がる原因は、以下のとおりです。

- 治療中の感染(被せ物が不良である・不用意に根管を解放した)

- 術者の手や器具から感染した

- 器具の破損

- 根管の見落とし

治療を行う病院で機器が揃っているのか、歯科医師の抜髄治療経験があるのかを確認しておきましょう。

歯の状態により治療が左右される

歯の神経を抜く治療は必ずしも成功するとは限らない点がデメリットといえます。その理由は、歯の状態により治療が左右されるからです。

歯の状態によって成功率が異なるという報告があります。成功率が低下する原因は以下のとおりです。

- 側枝・根管分岐:神経が分岐した状態

- 歯内ー歯周病変:歯周病が進んでポケットが根尖まで到達し、根尖性歯周炎の病変が交通するような状態

- 内部吸収・外部吸収:歯の内部または外部から歯が溶ける状態

歯によって側枝や根管分岐の有無が異なり、治療に影響をおよぼすといわれています。現在の歯の状態によっても、治療を受ける際は成功率が変わる点に注意しましょう。

痛みが出たり歯茎や粘膜が傷ついたりする可能性がある

歯の神経を抜いた後、自発痛や打診痛が出る場合があります。自発痛とは、何もしていないのにズキズキと痛むことです。

打診痛とは、歯を軽く叩いたときに感じる痛みです。歯髄に炎症が起きているかもしれません。

また、人工的穿孔(せんこう)といって、治療中に術者が根管壁に穴を開けてしまう可能性があります。穿孔時は出血と痛みが生じ、麻酔が切れた後に自発痛を感じます。

治療にはさまざまな器具を使うため、歯茎や粘膜が傷ついてしまう恐れがあります。器具に引っかかったり、器具が破損した場合に傷ができるのです。治療中の傷を防ぐために、ラバーダムという保護シートを使っている歯科医院もあります。

新しい機械や技術だけではなく、万が一の場合でもしっかりと対処してもらえる歯科医院を見つけるとよいでしょう。

歯の神経を抜くメリット

歯の神経を抜くデメリットをみると、治療が怖くなる方もいるでしょう。しかし、むし歯による痛みに悩まされる多くの方が歯の神経を抜く治療をしている理由があります。

歯の神経を抜くメリットは5つです。

歯の痛みの改善につながる

以前むし歯になった部分が二次的なむし歯になり、さらに進行すると歯の神経にも細菌が増殖して耐え難い痛みが生じます。歯の神経は、むし歯や歯周病の痛みを伝えるのが役割です。抜髄によってむし歯による激しい痛みがなくなる点がメリットといえるでしょう。

歯の神経を抜くデメリットの部分で、治療は難しいと紹介しました。むし歯になった歯を抜いてしまうのが早いと思う方もいらっしゃるかもしれません。

むし歯になった歯を抜く方法よりも、歯の神経だけを抜く治療の方がメリットがあります。それは、自分の歯は人工で作った歯よりも丈夫で、ものを噛むのに適しているからです。

また、抜歯をした場所をインプラントにしてもインプラント周囲炎が起こる可能性があり、安易に抜歯をしない方法が検討されるためです。

歯の神経を抜いてしまうと、歯に栄養や血液が供給されなくなります。そのため、歯が変色したり、弱くなるかもしれません。しかし、痛みがなくなり、自身の歯を温存しておくと噛みやすさや口腔内の健康の観点から歯の神経を抜く治療が検討されているのです。

麻酔が使用されるため治療中の痛みが少ない

歯の神経を抜く際には、局所麻酔が使用されます。そのため、治療中の痛みはほとんどないといわれています。歯の神経を抜く場合に行われるのは、浸潤麻酔です。注射針で歯茎に麻酔薬を入れて、痛みを麻痺させます。

針を使う麻酔は痛いイメージが強いでしょう。しかし最近では、細く切れ味がよい麻酔針があるため、浸潤麻酔をする時の痛みも減っています。

麻酔の痛みが気になる方は、歯茎に表面麻酔を塗ってから、針を使用することも可能です。歯科医師に相談してみましょう。

下の奥歯は構造上、浸潤麻酔が効きにくい場所です。そのため、伝達麻酔といって、脳から出て下顎に向かう神経の伝達を麻痺させる方法が使用されるかもしれません。

治療中に痛みが生じた場合は、麻酔の効果が十分に発揮されていない可能性があります。手を挙げるなどで歯科医師に知らせましょう。

局所麻酔の効き目は1〜2時間です。麻酔が効いている間は、頬の内側を噛んでしまったり、熱さに気付きにくかったりします。食事は麻酔が切れてから行いましょう。

抜髄の治療で行われるのは、局所麻酔だけではありません。麻酔が効きにくい方や治療に対して過度な恐怖心がある方は、笑気麻酔や静脈内鎮静法も検討されます。麻酔の種類によって歯科医院を検討するのもよいでしょう。

ほかの歯髄への感染拡大が抑えられる

歯の神経を抜く治療を行うと、ほかの歯髄(歯の神経)への感染が抑えられる点がメリットです。歯の神経にまで到達した細菌は、そのなかで増殖し続けます。歯の神経がある歯髄は、歯ブラシでのケアがしにくく、細菌にとって住みやすい環境なのです。

細菌が増殖している神経を除去した後で、根管を殺菌消毒します。そのため、ほかの歯髄への感染拡大が抑えられるのです。

飲み物が歯にしみるなどの悩みがなくなる

歯の神経を抜くと、冷たい飲み物や食べ物が歯にしみなくなります。歯の神経は痛みだけではなく、しみる感覚なども伝達するためです。痛みに加えて知覚過敏でお悩みの方には、メリットが大きく感じることでしょう。

しかし、知覚過敏のみでお悩みの場合は、安易に歯の神経を抜かない方がよいとされています。知覚過敏で歯の神経を抜くのは最終手段です。知覚過敏には歯の神経を抜く以外の治療法もあるため、まずは歯科医師に相談してみましょう。

治療後の予後は良好な場合が多い

歯の神経を抜いた後は、歯が弱まります。どのくらいの期間、歯を保存できるか気になる方がいらっしゃるでしょう。抜髄で歯髄を失った歯は根元が折れやすくなるのです。歯の根が折れてしまうと、抜歯をする可能性が高まります。

抜髄後の歯の保存率は5〜30年程度といわれています。40歳で歯の神経を抜くと、長くても70歳頃には抜歯をする可能性が高くなるというわけです。

結局抜歯になる可能性がありますが、その間、ご自身の歯で噛むことができるメリットの方が大きいでしょう。

また、歯の神経を抜く根管治療の再発率は25%です。歯の状態によって再発する可能性はありますが、治療後の予後は80〜90%程度で良好といえます。

年齢による違いでは、若年者の予後がよく、加齢にともない予後は悪化します。定期的に歯科検診を受け、むし歯がある場合はできるだけ早く治療を受けられるようにしましょう。

歯の神経を抜く治療の流れ

歯の神経を抜く治療のメリットやデメリットだけではなく、仕事や家庭の関係で歯の神経を抜くときの受診期間が気になる方もいるでしょう。ここでは、抜髄の流れや治療期間をご紹介します。

表面のう蝕部分を取り除く

まずは歯の表面のう蝕(うしょく)を取り除く作業が行われます。う蝕とはむし歯のことです。抜髄治療では、歯を保存する方法なので、むし歯が進行しないように取り除いていきます。

神経にまでむし歯が到達している場合は、痛みが強いため、表面のう蝕を取り除く工程から麻酔が使用されるのが一般的です。

器具を使用し歯髄組織の感染部分を除去

歯の表面にできた穴から器具を入れて、感染した歯髄組織を除去します。死んだ神経が残っていたり、感染部位が残っていたりする場合は再発する可能性が高いです。

根管内に感染部位を残さないよう、慎重に作業が行われます。歯の神経を抜く作業は1回で終了しますが、感染部位を除去する作業は予後に関わるため、数回の受診が必要になるかもしれません。

根管内を消毒する

神経を抜いた後も根管内には感染物質が残っている可能性があります。抜髄後は歯髄の入っている根管内部をファイルと呼ばれる細長い器具で清掃します。根管内に薬剤を入れて殺菌をするのが一般的です。

この作業では、根管が開放されている状態なので、外から細菌が入らないように作業が行われます。薬剤が入った状態で歯に蓋をし、殺菌を行う歯科医院もあります。

患部に充填材を入れる

根管内の清掃と消毒が完了したら、歯の神経があった部分に充填材を入れます。充填材はゴムのような材質のガッタパーチャという薬が使われるのが一般的です。

充填材を入れた後は、レントゲン撮影を行い、根尖まで緊密に根管充填ができているかを確認します。

充填材が根管内に満たされているのが確認できると、歯の被せ物をして歯を保護します。被せ物は審美性に優れたものを使用することもできるため、希望する場合は歯科医師に相談しましょう。

歯の神経を抜いた歯は徐々に脆くなっていきます。噛み合わせに違和感を覚える場合は、すぐに受診してください。

すべての治療が完了するまでには1〜2ヶ月程かかるといわれています。

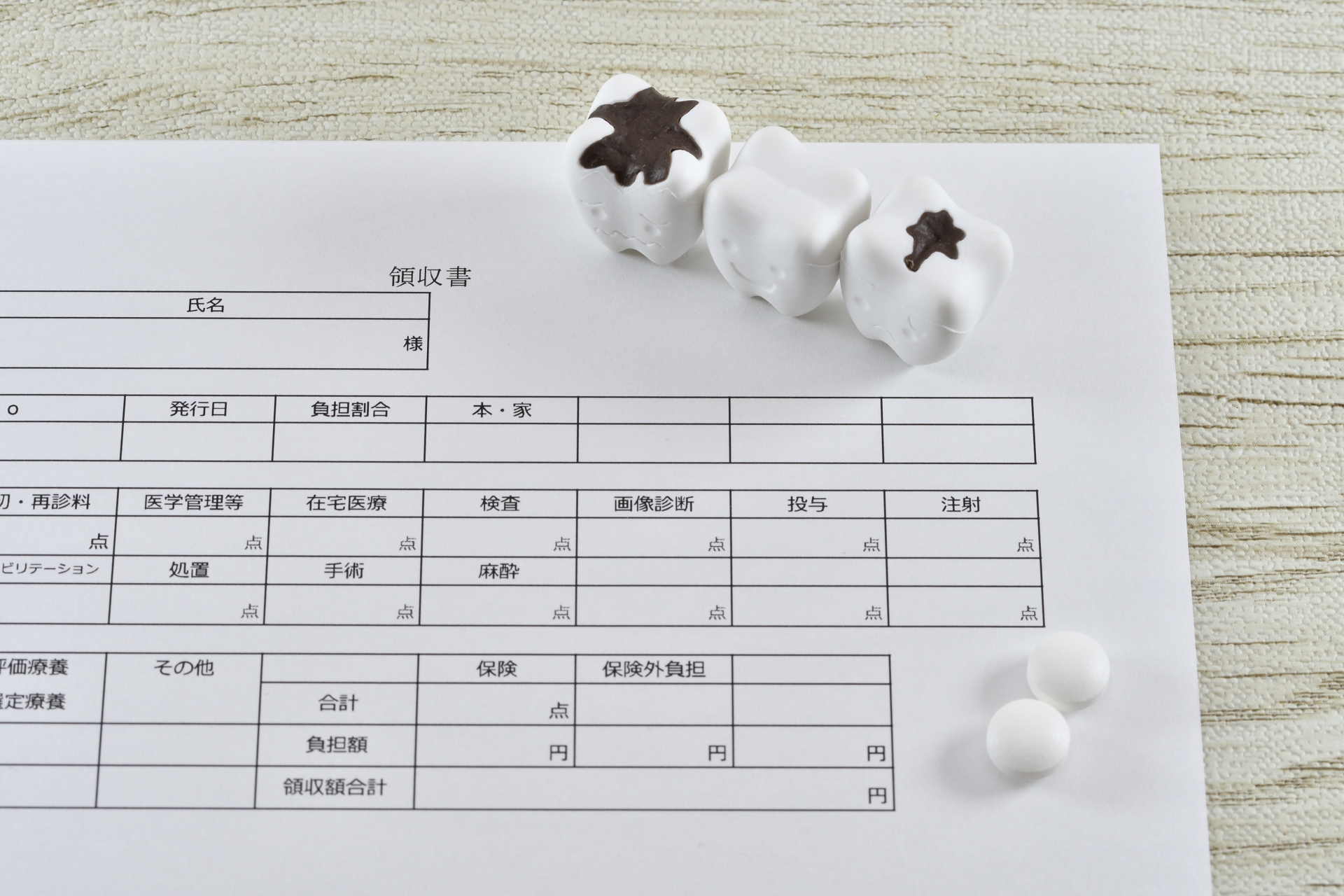

歯の神経を抜く治療の費用相場

歯の神経を抜く治療には、いくらくらいかかるのか、毎回の会計時に不安を感じる方もいるでしょう。歯の神経を抜く治療は保険適用で、3割負担の場合、7,000円〜20,000円が相場です。治療するべき神経が何本あるかによって、治療費が変動します。

歯の神経を抜く過程で、歯を削りますが、被せ物によっては自由診療となるので注意しましょう。現在、保険診療でも白い被せ物が適用されます。しかし、ジルコニアなど丈夫で審美性があるものは自費診療です。

保険診療で歯の神経を抜く治療が可能なら、自由診療を受ける患者さんはいないのではないか、と思ってしまうでしょう。自由診療は高いですが、抜髄の専門の医師や専門の設備が整っている場合があります。

自由診療での費用相場は、1根管あたり9万円〜11万円(税込)程度です。歯の神経を抜く治療のほかに、初診料・再診療・検査・診断料などがかかる可能性があります。

もし、再度治療が必要になった場合は、追加で治療費が必要になる点もデメリットと感じるかもしれません。

保険診療と自由診療は、どちらがよいというわけではありません。歯科医師の治療経験や再治療の有無などをみて、歯科医院を決めましょう。

歯の神経を抜いた後の注意点

歯の神経を抜くデメリットのほかに、歯の神経を抜く治療で気をつけたいことがあります。注意点を守らないと再受診が必要になったり、抜歯をしたりする可能性があるためです。

ここでご紹介するほかにも、各歯科医院の注意点があるかもしれません。不安な点はすぐに相談しましょう。

歯の神経を抜いた後の生活

歯の神経を抜いた当日は、麻酔が効いている間の食事を避けるのが望ましいです。喉が乾いた場合は、常温の水を飲みましょう。

麻酔の効果が切れると痛みや腫れが生じる場合があります。痛み止めの頓服や抗生剤を処方されている場合は、用法と容量を守って使用してください。痛みや違和感が気になる場合は、ぬるめのスープやゼリーなどやわらかいものを食べるのもよいでしょう。

抜髄の治療は一度では終わらず、歯に仮の蓋をされているかもしれません。歯の蓋が外れないように治療している部分で食べ物を噛まないように注意し、仮蓋に異常を感じたらすぐに歯科医院に連絡してください。

詰め物によるアレルギー

歯の詰め物によってはアレルギー症状が出るかもしれません。金属アレルギーの方に対して金属製の被せ物をすると、かゆみや蕁麻疹などが出る可能性があります。金属製のアクセサリーや時計などでかぶれた経験がある方は、治療前に歯科医師に伝えましょう。金属アレルギーがある場合は、アレルギーを起こす金属を使わないようにしたり、セラミックで被せ物をしたりする対処が行われます。

また、充填材ガッタパーチャによるアレルギーの可能性もあります。天然ゴムラテックスアレルギーがある方も治療前に相談しましょう。

まとめ

歯の神経を抜くデメリットを、メリットも含めてご紹介しました。抜髄は難しい治療ですが、痛みがなくなり、予後が良好です。

治療は数回に分けて殺菌と洗浄をするため、1〜2ヶ月かかります。治療費は保険適用も可能ですが、自由診療の歯科医院もあるのでよく検討しましょう。

歯科医院によって治療経験や設備が異なるため、公式ホームページや歯科医師に質問をするのが重要です。耐え難い痛みから解放され、日常生活を快適に過ごしましょう。

参考文献

- 健康と医療 No.326

- 保存(むし歯)科|福岡歯科大学医科歯科総合病院

- 根管形成のガイドライン

- 根管治療を再考する—その成功と失敗の鍵—

- 根管治療における側枝の概要とその問題点・対応

- 抜髄および感染根管治療時における消退困難な疼痛について

- 抜髄と根管治療時に起こる偶発事項について

- 抜歯適応の基準を再考する:歯周病学の立場から

- 歯科麻酔|日本歯科医師会

- 治療後・麻酔後の注意|日本大学歯学部付属歯科病院 小児歯科

- 局所麻酔を効かせるためには?—浸潤麻酔のコツとポイント—

- 知覚過敏の患者さんで処置をしても改善がみられない場合はどうすればよいでしょうか?抜髄処置しかないのでしょうか?

- 論文要旨等報告書

- う蝕(うしょく)|厚生労働省

- 保存治療科|公立大学法人 九州歯科大学附属病院

- 金属アレルギー|日本歯科医師会

- 金属アレルギーの現状と歯科領域における対応

- “歯髄(歯の神経)”とは?|一般社団法人 歯科再生医療協会

- Natural Rubber Latex Allergy 天然ゴムのラテックスアレルギー