根管治療をした後に痛みが再発した場合は、再治療になることも多くあります。

歯の神経を除去して被せ物をしたのに、また一からやり直しとなるとガッカリしますが、根管治療とは現代でも難しい治療なのです。

一方で根管治療後に痛みが生じても、すぐに再治療が必要でないケースもあり対応はさまざまです。

この記事では根管治療後に痛みが生じる理由・再治療が必要な場合・必要でない場合などを詳しく解説していきます。

また根管治療は歯科医師の技術力や設備によっても、成功率が少なからず異なります。

再根管治療の成功率を高めるために重要な歯科医院の選び方なども解説するので、ぜひ参考にしてください。

根管治療が再治療になる症状とは?

「歯の神経を取らないとダメですね。根管治療になります。」と歯科医師から言われて治療したものの、痛みが再発して再治療になるケースは少なくありません。

日本での歯科治療の統計によると根管治療の成功率は約75%です。つまり約25%は再治療になるのです。

ほとんどの場合は根管治療後に患者さんに何らかの自覚症状があり、再度歯科医院を訪れて再治療の判断が行われます。

根管治療をした後にも再治療になるのは、主に以下のような症状がある場合です。

痛み・腫れがある

根管治療をした歯が痛む・歯茎の腫れがある場合などは、根管治療がうまく行かなかった可能性が高いでしょう。

根管治療が必要になるのは、むし歯が歯の神経である歯髄にまで達している場合ですから、そのときに強いむし歯の痛みがあったはずです。

治療後にもむし歯のようにズキズキとした痛み・歯茎の腫れや出血が続く場合は、早めに歯科医院を受診しましょう。

膿が出ている

根管治療をした歯の横から膿が出ている場合は、根管の再治療が必要になります。

歯茎に白いニキビのようなものができ、歯磨きをすると潰れて膿が出てくる症状が典型的です。

このニキビはフィステルといって、根管で増殖した細菌が出す膿がたまったものです。

歯の根元と歯槽がつながる部分である根尖孔に細菌が繁殖している証であり、根管治療で除去すべき細菌が除去できていなかったことを示しています。

違和感が長期間続く

根管治療を行った後にも歯が浮くような違和感・噛み合わせの不快感が数ヵ月間続く場合は、根管治療の処置がうまく行かなかった可能性を疑います。

適切に根管治療が行われていれば、噛んだときの違和感が続くのは長くても1~3ヵ月です。

数ヵ月間も違和感が続くようであれば、根管充填の過剰や失敗・被せ物の不十分な処理・感染が残っているなどの原因が考えられます。

根管治療後の違和感が長く続く場合、一度歯科医院で確認してもらった方がよいでしょう。

根管治療後の痛みの原因

根管治療後に痛みが再発した場合、その原因は一つとは限りません。

根管治療では歯の根元にある神経を除去して、歯と歯槽のつながる奥深い部分まで治療していくため、痛みが生じる原因は多岐にわたります。

根管治療の後に痛みが生じるのは、主に以下のような原因によるものです。

治療の刺激による痛み

歯の神経を除去して根管内の清掃をしていく過程で、根管に器具を挿入して歯髄を引き抜いていきます。

この治療によって歯の周りの神経に強い刺激が加わり、治療終了後もズキズキとした痛みが生じてしまうのがよくあるケースです。

根管治療後にも痛みを感じる場合は歯科医院で鎮痛剤を処方してもらうことができ、多くの場合数日以内に痛みはなくなります。

根管治療から数日で痛みがひいた場合は、再治療は必要ないことがほとんどです。

充填した薬剤の圧力による痛み

歯の神経である歯髄を引き抜いた後、歯髄が通っている根管が空洞になってもろくなるのを防ぐために根管充填を行います。

根管充填は空洞になった根管に細菌を侵入させない・わずかに残っている細菌を封印する目的で行うため、隙間なくしっかり詰めることが重要です。

このため圧力をかけて奥まで充填していく際に、周りの歯の神経が圧迫されて痛みを感じる場合があります。

一時的に圧迫されただけなら数日で痛みは引くので、再治療は必要ありません。

しかし根管に薬剤を過剰に充填しており、歯の根元から薬剤がはみ出すような状況である場合は、過剰充填として再治療が必要になります。

感染した神経の取り残し

根管治療が必要になるのは、歯の神経である歯髄が細菌に感染して壊死していたり、歯槽で炎症が起こっていたりする場合です。

この感染した歯髄を引き抜いて細菌を除去するのが根管治療ですが、歯髄は歯の奥で細かく枝分かれしているため、根管を見落として取り残してしまう場合もあります。

根管充填後であっても、感染した歯髄が残っている場合はそこから再び細菌が増殖してむし歯になるため再根管治療が必要になります。

むし歯の再発・破損による痛み

根管治療をして神経を除去しても、再びむし歯にならないわけではありません。

根管治療した歯であっても歯磨きや日々のケアを怠れば再びむし歯となり、根管にまで細菌が侵入して痛みが生じることがあります。

また根管充填をしていても、歯髄を除去した歯は健康な歯に比べてもろくなっているため、注意したいのは歯が破損してしまうことです。

根管治療後の歯は根本から割れてしまう歯根破折も起こしやすくなり、割れてしまった歯は抜歯するしかなくなります。

根管治療後の歯では固いものを噛まないようにして、歯を労うよう心がけましょう。

破損したリーマーが根管内に残っている

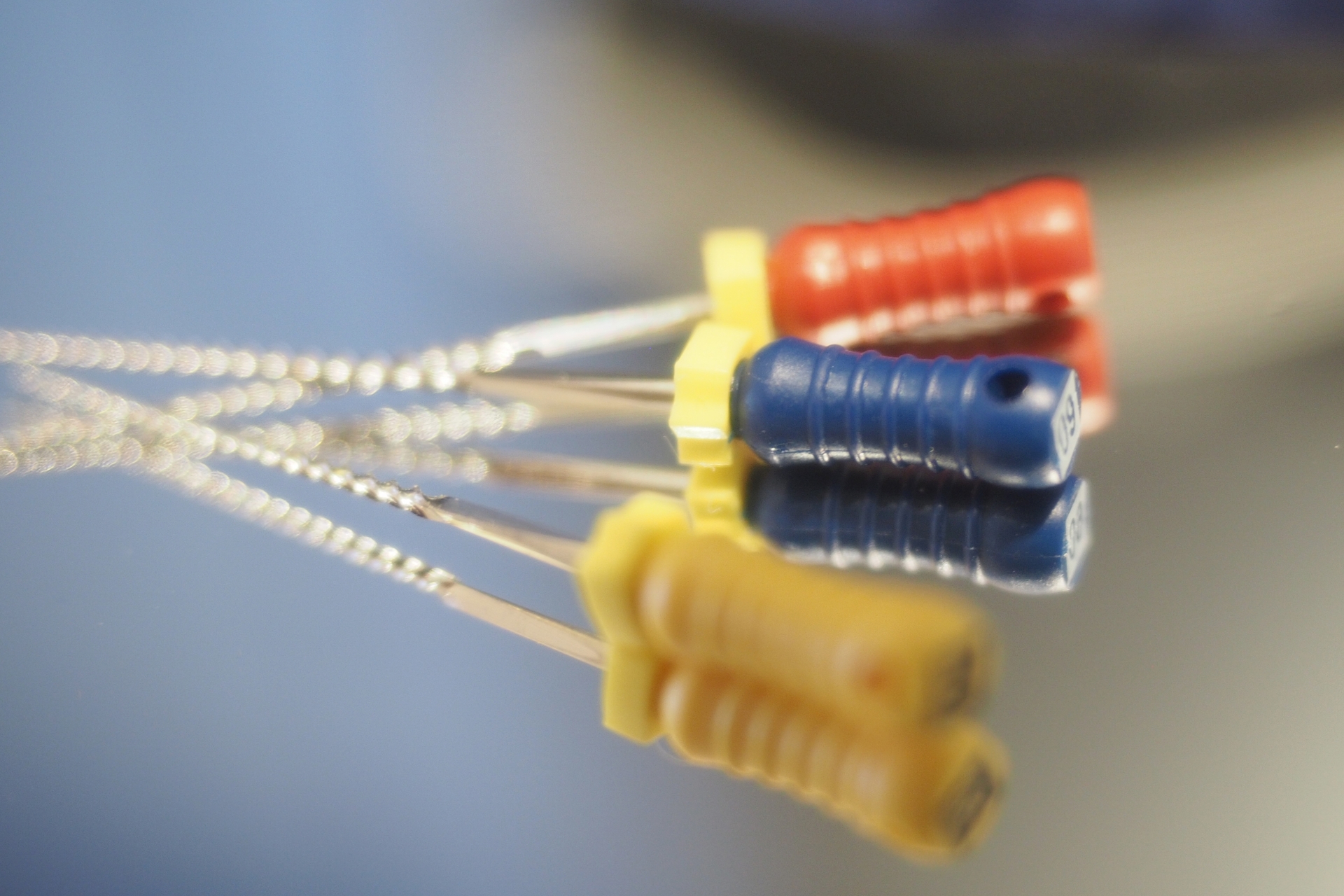

根管治療では主にリーマー・ファイルなどの器具を使用します。歯の神経が通っている根管は極めて細いトンネルであり、その細いトンネルに挿入する器具も精密で細い器具です。

リーマーはとてもデリケートであり、使用によって劣化するため一定回数を超えたら交換するのが基本です。しかし歯科医院の経営状況などによっては、経年劣化したリーマーを使い続けている場合もあります。

根管治療中にリーマーが折れてしまうと、極微細な破片が根管に食い込むように残ることになり、簡単には除去できません。

根管内にリーマーが残っていると、根管を十分に清掃できず再感染を生じるリスクが高くなります。

完全に除去不可能になるケースは少ないですが、折れたリーマーの除去には複数回の通院治療が必要になるため、再治療の負担も過大です。

とても不運なケースですが、このようなリスクを回避するためにも根管治療の経験が豊富で信頼できる歯科医院を見つけることが大切です。

根管治療後の痛みの対処法

根管治療後に痛みが生じても、すぐに再治療が必要とは限りません。施術後の一時的な痛みであれば、鎮痛剤の処方のみで様子をみることもあります。

その後も数週間以上痛みが続くようであれば、歯科医院で原因を特定して再治療が必要です。

根管治療後の悪化を放置すると、細菌の感染・歯槽の炎症が広がっていくため痛みが強くなり、歯へのダメージも大きくなります。

根管治療は約25%の確率で再治療が必要になるため、治療後も毎日の歯磨きなど歯のケアは欠かせません。

それでも痛みが再発してしまった場合は、悪化する前に早めに歯科医院を受診することが大切です。

再根管治療の流れ

実際に根管治療の後に痛みが再発し、再治療になる場合の流れを解説します。

保険診療の根管治療であれば再治療になっても保険適用であるため、費用が高額になることはありません。

しかし一度目の根管治療と同じように、複数回の通院が必要となるためスケジュールの調整は必要です。

自由診療でセラミックなど高額な材料の被せ物をした後にすぐに再治療となった場合は、保証期間内であれば全額保証されることがほとんどです。

一度目の根管治療をした歯科医院で再治療を行うこともできますが、別の歯科医院で再根管治療をしてもらうことも可能です。

一度成功しなかった歯科医師にまた頼むよりも、別の歯科医師に頼む方がいいと考える方も多く、保険診療であれば実際の流れは変わりません。

実際の再根管治療の流れは、以下のようになります。

被せ物・詰め物を外す

まずは前回の根管治療の仕上げとなった被せ物や詰め物を、すべて取り外していきます。

銀歯などであっても一度取り外したものは再利用ができないため、銀歯ごと削って取り外してしまうケースがほとんどです。

この際にも少なからず既存の歯を削ることを避けられないため、根管治療を繰り返すたびに歯の消耗も大きくなっていきます。

薬剤を取り除く

根管に充填していたガッタパーチャというゴム状の充填剤を、すべて取り除いていきます。

充填剤は根管を塞いで細菌の繁殖を防ぐためのものですが、再治療が必要なケースでは充填剤の周りにびっしりと細菌が作る粘膜層であるバイオフィルムがこびりついています。

バイオフィルムは細菌が自分たちを守るコロニーで、薬剤や外敵などから身を守るバリア層となっているため入念に削り取らないと完全には除去できません。

このバイオフィルムや充填剤をすべて取り除けるかどうかが再根管治療の成否を左右するポイントですので、マイクロスコープなどを用い丁寧にチェックしていきます。

根管内を消毒する

根管内をきれいにしたら、細菌繁殖を防ぐための薬剤を注入します。

充填剤を詰める前に薬剤を詰めることで、根管内を念入りに殺菌して再感染が起こらないようにしていきます。

根管治療中の歯に唾液が付着すると、唾液中の細菌が一気に根管内にも侵入します。これを防ぐためにラバーダムという器具を用いて、治療中の歯を防湿することも重要なポイントです。

充填剤を詰めて密封する

薬剤による殺菌が終わったら、あらためて根管に充填剤を詰めて密封します。

そして被せ物をして仕上げるのは、一度目の根管治療と同様の流れになります。

充填剤がしっかり奥まで詰まっているかどうかは、レントゲンやCTを用いて確認することも不可欠です。

被せ物の噛み合わせを合わせて、治療後にも違和感が無ければひとまず再根管治療は終了となります。

ここまでで通常2~3回の通院治療が必要です。

根管治療が難しい理由

根管治療が一度で成功せず再根管治療になってしまうのは、歯の根管が極めて複雑で細かい管になっているためです。

歯の神経は1本のまっすぐな管ではなく、何本にも枝分かれしていることがほとんどです。特に臼歯であればその数は多く、根の奥深くになれば目視は難しいため、歯科医師の経験・感覚で根管を探っていく治療となります。

根管治療が成功しない理由の多くは、小さな根管を見落としており、感染した歯髄の除去と消毒が不十分になっているためです。

また細菌は目に見えないため、抜髄後の根管がしっかり消毒されているかどうかも、その場では確かめられません。

このような事情から、根管治療の成功率はなかなか100%にならないのが現状です。

根管治療が再治療になるリスクを減らすには?

根管治療は難しいとはいっても、技術の進歩によってその成功率は上がってきています。

一般の患者さんが歯科医師の腕前を判断するのは難しいですが、根管治療の成功率を高めるための設備を導入している歯科医院を選べば失敗のリスクは下げられます。

歯科医院を選ぶ際は、以下のような設備を導入しているかどうかをチェックしましょう。

ラバーダムを使用

ラバーダムとは、治療する歯の周りをゴム製のダムで囲って唾液の侵入を防ぐための器具です。

根管治療では抜髄後の根管に細菌を侵入させないことが極めて重要ですが、口腔内には無数の常在菌が生息しています。

これらの細菌は唾液とともに治療中の歯にも侵入してくるため、ラバーダムで唾液が入らないようブロックすることが、再感染のリスクを低減するために有効です。

2020年の調査では、日本歯内療法学会に所属する歯科医師の半数以上が、治療の際にラバーダムを「必ず使用する」と回答しています。

マイクロスコープを使用

マイクロスコープとは歯科治療専用に開発された顕微鏡で、根管治療の際に目視しづらい微細な根管まで鮮明に見ることができる器具です。

従来は歯科医師の経験や感覚に頼っていた根管治療がより正確にできるようになり、枝分かれした根管やわずかに残ったバイオフィルムを見落としにくくなります。

目視による根管の発見率が74%・51%であったのが、マイクロスコープを使用して93%・60%にまで向上したという報告もあります。

まとめ

根管治療の痛みが再発し、再治療になってしまう原因や対処を解説してきました。

せっかく何度も歯医者に通って根管治療をしたのに、痛みが再発して再治療になってしまうのは精神的にも経済的にも辛いことです。

しかし歯の根元の痛みを放置しておくと、むし歯はどんどん進行して最後には抜歯となり歯を失うことになってしまいます。

根管治療は難しい治療であるとはいえ、成功率を高める技術は進歩してきています。

歯科医院のホームページなどをチェックして、ラバーダムの使用・マイクロスコープの導入など根管治療のための設備に力を入れている医院を選ぶようにしましょう。

神経を取った歯はもろくなるとはいえ、適切にケアしていけば長持ちさせることは可能です。

歯の健康は人生の質を大きく左右するため、諦めずに歯を残す取り組みを怠らないようにしましょう。

参考文献